传统的德育课学业评价以考试分数高低判断学生学习效果,重视学习结果轻视学习过程;按成绩把学生分等,过于强调选拔与甄别的功能;在考试指挥下只注重学生的答题能力,过分关注知识和解题技能而忽略情感态度观念及行为养成,不利于学生的身心发展,难以发挥德育课育人功能。反思我们的教学,在学业评价中容易出现评价主体单一,局限于教师对学生的评价;评价内容片面,停留在知识层面;评价功能低下,倾向于通过分数给学生排队;评价方式单调,侧重于纸笔性评价,难以解决情感态度观念和行为表现等问题。可见,学业评价方式需要改革。

我们认识到学业评价存在的问题,积极参与到广州市教育局教研院德育教研会牵头的《职业道德与法律学业质量评价标准》教学研究中,对学业质量评价有了新的认识。开展学业质量评价,应该把“对学习的评价”转向“为学习的评价”,就是要有意识、有目的地运用评价来促进学生的学习。在“职业道德与法律”的教学实践中,我们根据“教—学—评”一体化的理念,落实“学业质量评价标准”的要求,开展了“为促进学生学习”的学业评价改革探索,主要做法如下:

一、终结性评价与表现性评价相结合

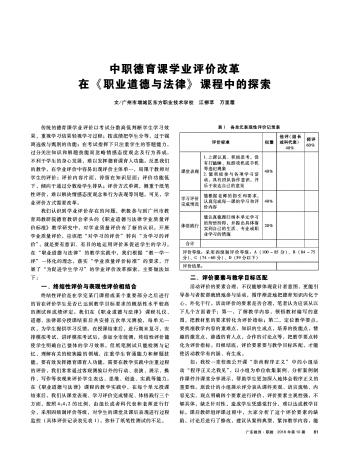

终结性评价是在学完某门课程或某个重要部分之后进行的旨在评价学生是否已达到教学目标要求的概括性水平较高的测试和成绩评定。我们在《职业道德与法律》课程礼仪、道德、法律部分授课结束后共安排五次单元测验,每单元一次,为学生提供学习反馈。在授课结束后,进行期末复习,安排模拟考试,讲评模拟考试后,参加全市统测,终结性评价能使学生明确自己整体的学习效果。但纸笔测试只能检测与记忆、理解有关的较狭隘的领域,注重学生背诵能力和解题技能。要有效发挥德育课育人功能,需要在教学实践中注重过程的评价,我们常常通过客观测验以外的行动、表演、展示、操作、写作等表现来评价学生表达、思维、创造、实践等能力。在《职业道德与法律》课程的教学实践中,在每个单元授课结束后,我们从课堂表现、学习评价完成情况、体悟践行三个方面,按照4:4:2的比例,由组长或者科代表和老师进行打分,采用四级制评价等级,对学生的课堂及课后表现进行过程监控(具体评价记录表见表1),弥补了纸笔性测试的不足。

二、评价要素与教学目标匹配

活动评价的要素合理,不仅能够体现设计者意图,更能引导参与者按部就班地参与活动,循序渐进地把德育知识内化于心,外化于行。活动评价的要素是否合理,笔者认为应该从以下几个方面着手:第一,了解教学内容,领悟教材编写的意图,把教材里的要求转化为评价指标;第二,定位教学要点,要找准教学内容的重难点,知识的生成点,培养的技能点,情趣的激发点,渗透的育人点,合作的讨论点等,把教学要点转化为评价指标。归根结底,评价要素要与教学目标匹配,才能使活动教学有内涵、有生成。

如:我校一堂校级公开课“崇尚程序正义”中的小组活动“程序正义之我见”,以小组为单位收集案例、分析案例制作课件并课堂分享展示,帮助学生更加深入地体会程序正义的重要性。原设计的小组展示评分表从课件美观、语言流畅、内容充实、观点明确四个要素进行评价,评价要素主观性强,不够具体,缺乏针对性,造成学生凭感觉打分,难以达成教学目标。课后教研组评课过程中,大家分析了这个评价要素的缺陷,讨论后进行了修改,建议从案例典型,紧扣教学内容,能