(二)模拟生活情境,让学生“乐学”

有了情感交流,学生对教师要呈现的知识产生了关注可能,课堂教学的空气不再凝固,教育环境不再是灰色的。但这是万里长征的第一步,要想学生喜欢上数学课必然要在新知识的呈现方式上动脑筋。模拟生活情境的教学方法对中职生是最适宜的,具有形象、生动、感性、直接、趣味等特点。它以波利亚“问题解决”理论为指导,注重学生“自我概念”的形成,强调教学内容与学生日常生活的联系,把问题置于现实场景中,赋予教学内容一定的实际意义。这是 “情感教育”在课堂教学中的切入口。教师在操作中定位要准确,材质要厚实,可采用做游戏、生活情境导入、小品表演、课外采风等多种形式调动学生积极性。

案例一:解斜三角形(正弦、余弦公式)的教学。教师以台风问题引出学习的内容,让学生明白生活中处处有数学,我们要学“有价值的数学”。并以“泰坦尼克”与冰川相撞事件进一步引出所学知识在航海领域的实际应用。

情感教育在技工学校数学教学中的实施方法

案例二:复利问题的教学。教师先布置好“把压岁钱存入银行”的假期作业,并分发人手一册的理财账本,在上课之前由学生进行结算汇报。“先用后学”的方法能使得学生对课本知识有完整的认识。并且开展“金算盘”评比活动,极大地调动学生积极性。

(三)让学生自主探索,主动参与学习过程,让学生“会学”

1.给学生自由探索的时间和空间

在课堂教学中,教师必须转变角色,由权威的讲授者变为教学活动的组织者、指导者和参与者,学生不再是知识的接受者,而是数学知识的构建者。尽量给学生多一点思考时间,多一些活动的空间,多一些尝试成功的喜悦,使课堂教学真正成为学生自主活动和探索的天地。

案例:在教授《椭圆的定义和标准方程》时,每两个学生为一组,准备好白板、图钉、绳子、铅笔,让学生以小组为单位合作画椭圆,并给出以下问题让学生思考:

(1)当两个图钉重合在一点时,画出的图形是什么?

(2)当两个图钉之间的距离等于绳长时,画出的图形是什么?

(3)当两个图钉固定,能使绳长小于两图钉之间的距离吗?能画出图形吗?

(4)当绳长和两钉距离满足何种关系时,才能画出椭圆?

通过让学生动手画椭圆并结合问题思考,学生能更直观理解椭圆的形成过程,并由此自己归纳出椭圆的定义,更好地掌握知识,同时也活跃了课堂气氛,提高了学生学习的兴趣。

在课堂教学中,教师一定要给学生充分的时间和空间,让学生运用已有的知识经验、能力水平、学习方法进行大胆的猜想、迁移、推测、尝试探索解决问题的各种方案,使学生在动手、动脑、动口中找到解决问题的方法,培养创新意识。

2.创设学生合作交流的时间和机会

合作学习人人参与教学,人人投入探索,表现自我,积极主动,使学生学会与人交往、合作、创新,形成良好的个性。因此,在设计教学计划和组织教学的过程中,教师应经常给学生组织合作交流的机会,使学生在合作交流的过程中学习别人的方法和想法,表达自己对问题的看法,从而学会从不同角度认识数学,学会倾听别人发表意见的好习惯。

案例:在讲述《三角函数诱导公式》时,分小组来学习,四个学生为一组,在上新课之前,先以小组为单位,模拟开心词典的活动形式进行竞赛性学习,对六个三角函数的定义进行复习。在讲述新课时,也不再是以教师讲解为主,而是由教师提出问题,让学生以小组为单位进行启发性学习:

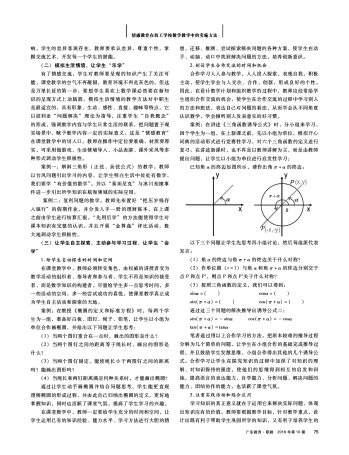

已知角α的终边如图所示,请作出角π+α的终边:

以下三个问题让学生先思考再小组讨论,然后每组派代表发言:

(1)角α的终边与角π+α的终边关于什么对称?

(2)作单位圆(r=1)与角α和角π+α的终边分别交于点P和点P′,则点P和点P′关于什么对称?

(3)按照三角函数的定义,我们可以得到:

sinα=()cosα=()

sin(π+α)=()cos(π+α)=()

通过这三个问题的解决推导出诱导公式二:

sin(π+α)=-sinαcos(π+α)=-cosα

tan(π+α)=tanα

笔者通过用以上合作学习的方法,把原本较难的推导过程分解为几个简单的问题,让学生在小组合作的基础完成推导过程,并且鼓励学生发散思维,小组合作得出其他的几个诱导公式。合作学习让学生在探究知识的过程中加深了对知识的理解、对知识保持的强度,使他们的思维得到相互的启发和训练,提高语言的表达能力、自学能力、分析问题、解决问题的能力、团结协作的能力,也活跃了课堂气氛。

3.注重实践活动和综合应用

学习知识的真正意义就在于运用它来解决实际问题,体现出知识应有的价值。教师要根据教学目标,针对教学重点,设计出既有利于帮助学生巩固所学的知识,又有利于培养学生的