问卷分为主体部分和人口统计变量两个部分。主体部分为移动学习准备量表、未来教学方式倾向(在线教学、面对面教学、混合教学)、自我感知的技术整合水平,人口统计变量部分包括高校教师性别、年龄等。

(二)抽样及因子分析

1.抽样

本文以上海、广东、山东、吉林、北京、江苏、辽宁、安徽等省市的高校教师为研究对象,采用在线调查的方式对222名高校教师进行了问卷调查。经过问卷筛选,共得到217份有效问卷,问卷有效率为97.75%,应用SPSS 22.0进行统计分析。

2.效度分析

通过因子分析中的主成分法对实测原始数据的测量,可以有效检验数据效度并且有较好的降维作用,同时也可发现各变量之间的关系。本文对28个题目进行因子分析,并采用方差最大正交旋转,按照特征值超过1进行提取公因子。首先对28个题目进行KMO和Bartlett球形检验。根据统计学家Kaiser给出的标准,KMO>0.9时,做因子分析的效果最理想,KMO在0.6以上的都可进行因子分析[26]。本文中KMO 检验值为0.908,Bartlett球体检验近似卡方为3565.936,Sig值为0.000<0.050,所以样本非常适合做因子分析。通过对原始数据进行因子分析,共提取出5个因子,累计方差贡献率为62.716%,说明提取的五个因子具有良好的代表性。

本文根据各个因子中题目的共同特点将5个因子命名为:可能性(因子1),益处(因子2)、偏好(因子3)、外部影响(因子4)、忧虑(因子5)。其中可能性表示未来移动学习融入高校教学的可能性;益处代表移动学习为高校教学带来的优势或好处;偏好是指高校教师在自我学习和教学中对移动技术或设备应用的偏好程度;外部影响表示高校对移动学习融入教学的支持状况;忧虑指高校教师认为移动学习在教学中的应用会对学生的学习带来负面影响。

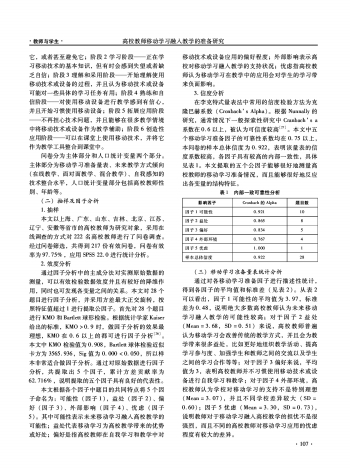

3.信度分析

在李克特式量表法中常用的信度检验方法为克隆巴赫系数(Cronbach’s Alpha)。根据Nunnally的研究,通常情况下一般探索性研究中Cranbach’s a系数在0.6以上,被认为可信度较高[27]。本文中五个移动学习准备因子的可靠性系数均在0.75以上,本问卷的样本总体信度为0.922,表明该量表的信度系数较高,各因子具有较高的内部一致性,具体见表1。本文提取的五个公因子能够很好地测量高校教师的移动学习准备情况,而且能够很好地反应出各变量的结构特征。

(三)移动学习准备量表统计分析

通过对各移动学习准备因子进行描述性统计,得到各因子的平均值和标准差(见表2)。从表2可以看出,因子1可能性的平均值为3.97,标准差为0.48,说明绝大多数高校教师认为未来移动学习融入教学的可能性较高;对于因子2益处(Mean=3.68,SD=0.51)来说,高校教师普遍认为移动学习会改善传统的教学方式,并且会为教学带来很多益处,比如更好地组织教学活动、提高学习参与度、加强学生和教师之间的交流以及学生之间的学习合作等等;对于因子3偏好来说,平均值为3,表明高校教师并不习惯使用移动技术或设备进行自我学习和教学;对于因子4外部环境,高校教师认为学校对移动学习的支持不是特别理想(Mean=3.07),并且不同学校差异较大(SD=0.60);因子5忧虑(Mean=3.30,SD=0.73),说明教师对于移动学习融入高校教学的担忧不是很强烈,而且不同的高校教师对移动学习应用的忧虑程度有较大的差异。