五、思考与建议

根据前文的分析,针对各层次中高校教师过劳成因的显著影响因素,提出缓解高校教师过劳状况的一些具体建议。

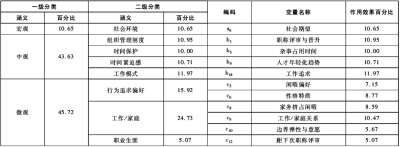

宏观层面是战略引导层:首先,要引导社会舆论和大众媒体对高校教师建立起合理的、适度的职业期望和要求,平衡社会大众对高校教师职业“神圣化”的渲染,形成恰当的公众期望和职业期待;其次,设计弹性的学术制度,秉持年龄友好型的观念,避免生理年龄对学术人才潜能的开发、保持产生限制和制约;第三,适当的减少宏观政策上过度的外在刺激,如政府各种名目的工程计划、项目、奖励、考核、评审与评估等,政策层面减少转嫁给教师的不必要的压力,营造良好的学术成长环境。

中观层面是要素支持层:首先,高校的行政部门应建立起正确的时间观念,减少行政事务对高校教师时间造成的任意侵扰;其次,在组织成名学术竞争的过程中,适当淡化锦标赛制特征,遵从高校教师学术活动的规律;第三,权变的设计组织边界,创建家庭友好型的组织文化,创建适合高校教师意愿的工作/家庭边界和关系,最大限度的保证工作的边界和高校教师的偏好相匹配;最后,高校的教师发展中心可以有所作为,为教师提供可持续性的支持,如:可以提供专门的行政管理服务,帮助高校教师处理繁杂的行政事务;可以通过开展心理工作坊等方式,对高校教师进行心理纾解,使其更为平和的面对工作和事业;可以提供更有针对性的培训项目,比如开设改善婚姻关系、亲子关系等系列讲座来促进工作与家庭之间的平衡,帮助其平衡工作和家庭关系等。

微观层面是价值驱动层:首先,高校教师个人要恰当的看待事业追求,生活和工作中的各项活动都会带来自我价值的实现,努力建立起全面活动价值观;其次,提高对闲暇价值的认识,合理利用闲暇时间来缓解疲劳感受、恢复自身认知资源和身体体力;最后,要加强养生保健的意识,提高对自身健康的重视程度。

需要说明的是,由于受到抽样样本自身的影响,某些因素在实证分析结果中不显著,这说明它们在普遍情况下对高校教师的过劳影响效果不突出,但具体到个人或某个群体上,这些因素很可能起到了重要作用,因此从这个角度上来讲,并不能否定和忽视那些不显著因素的研究意义,这也是未来进一步研究和探索的空间。

注释:

①目前我国关于“过劳死”还没有具体的医学和法学界定标准,报端这样提出不代表是这些案例是过劳死的具体界定,只是一种表述,但可以肯定的是,这些案例中的高校教师均为长期超时、超负荷工作,缺乏必要的休息。