在教师知识生成机制方面,学者们普遍都认同教师的教学实践是构建教师知识的重要渠道,教师也只有经历了教学实践活动,才能更好地形成具有自身特点的教学知识结构。但这并不意味着要排斥理论性知识,而是认为理论性知识是对教育实践属性的揭示,不过后现代主义知识观认为理论性知识只有通过教师的实践,才能将其转化为潜在意义下的观念信息,通过内化与理解,使其成为个人的品质和行动准则,才能纳入教师的知识体系之中。不仅理论可以指导实践,而且教学实践也可以创造出新的、适合教师自身的教学知识,先行而后知,行有后果而后得知。[25]在内涵的结构化诠释方面,虽然有不少学者基于自身的研究,提出了多种教师知识内涵的框架结构,但是这些结构在本质上都可以将其分为“教什么”和“怎么教”这两个部分。至于这两者之间何为重点,学者们持有不同的看法。例如有学者研究表明,学科知识越丰富,教学越有效,因此教师了解教什么十分重要[26];而有学者认为教学所需要的课程知识、了解学生的知识、教学设计和课堂组织的知识等是影响教学行为的主要因素[27];也有学者对此持同等重要的态度,认为教师知识包括学科内容知识、课程知识和教学知识这三个组成部分,其中学科内容知识是一切的基础,而教学知识是教师如何教学的核心,两者同等重要[28]。在研究方法方面,学者们对教师知识的研究方法进行了更加深入的探讨,认为知识具有较强的抽象性和复杂性,只有采用多种方式、多个角度才能较好地分析教师知识的内涵。例如,有学者指出,现有的教师知识研究缺乏对内部的专门研究,缺乏教师实践层面的探讨,应该更多关注教学知识是如何帮助学生的学习,因而在研究方法上不能仅仅是调查,而应该采用理论构建、实证和实践相结合的研究方式。[29]为此,这一时期的教师知识的研究更加多样化,多采用质性和量化相结合的方式。在一些研究项目的支持下,欧美学者对研究样本的采集更广,观察时间也更长久,以确保更为有效的研究教师有效教学所需要的知识。这其中最值得一提的是美国学者鲍尔(Ball)及其团队的工作,她们以数学教师为基础,提出了教学所需要的数学知识(Mathematical Knowledge for Teaching,简称为MKT)理论,该理论对一般学科的教师知识研究也具有较强的参考价值。

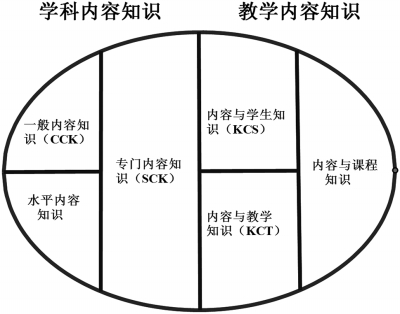

针对以往研究中,缺乏具有广泛共识的教师知识内涵结构,鲍尔团队以数学教师为例,在提高教学研究(Study of Instructional Improvement,简称SII)和学习教学中的数学(LearningMathematics for Teaching,简称LMT)这两个研究项目的支持下,对教师有效教学所需要的知识进行了广泛而深入的研究。通过长期对教师、学生和家长的大样本测评、访谈和观察,该团队认为教师知识可以分为学科内容知识(SMK)和教学内容知识(PCK)两个部分,其中学科内容知识包括一般内容知识(CCK)、专门内容知识(SCK)和水平内容知识(HCK),而教学内容知识包括内容与学生知识(KCS)、内容与教学知识(KCT)和内容与课程知识(KCC),具体框架结果如图1所示。[30]

由此可看出,MKT理论将教师知识归纳为学科内容知识和教学内容知识两个方面,较好地诠释了教师在教学中“教什么”和“怎么教”这两个最为关键的问题。而且,该理论的6个子类别,也比较全面地概括了教师有效教学所需要具备的知识,不仅包括静态的理论性知识,也包括了动态的实践性知识。鉴于该结构有着诸多的合理性,近年来MKT理论受到了各国学者的广泛关注,成为目前教师知识研究的重要参考之一。当然,由于知识的内蕴性和后现代知识观的不确定性,欧美的教师知识研究还在不断地发展和完善之中。

五、结束语

知识是个体的核心特质,教师知识直接影响着教师的教学行为,间接影响了教师的教学设计。[31]