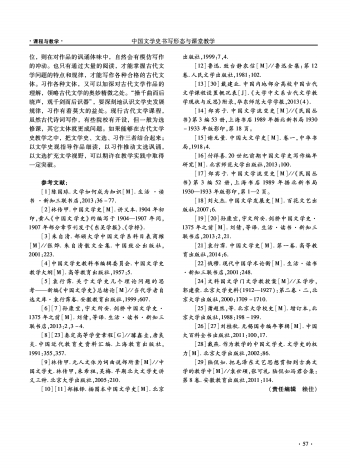

参考文献:

[1]陈国球.文学如何成为知识[M].生活 ·读书 ·新知三联书店,2013:36-77.

[2]林传甲.中国文学史[M].讲义本.1904年初印,黄人《中国文学史》约编写于1904—1907年间,1907年部分章节刊发于《东吴学报》、《学桴》.

[3]朱自清.部颁大学中国文学系科目表商榷[M]//张烨.朱自清散文全集.中国致公出版社,2001:223.

[4]中国文学史教科书编辑委员会.中国文学史教学大纲[M].高等教育出版社,1957:5.

[5]袁行霈.关于文学史几个理论问题的思考——新编《中国文学史》总绪论[M]//当代学者自选文库·袁行霈卷.安徽教育出版社,1999:607.

[6][7]孙康宜,宇文所安.剑桥中国文学史·1375年之前[M].刘倩,等译.生活·读书·新知三联书店,2013:2,3-4.

[8][23]奏定高等学堂章程[G]//璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编.上海教育出版社,1991:355,357.

[9]林传甲.元人文体为词曲说部所紊[M]//中国文学史.林传甲,朱希祖,吴梅.早期北大文学史讲义三种.北京大学出版社,2005:210.

[10][11]郑振铎.插图本中国文学史[M].北京出版社,1999:7,4.

[12]鲁迅.致台静农信[M]//鲁迅全集:第12卷.人民文学出版社,1981:102.

[13][30]戴建业.中国内地部分高校中国古代文学课程设置概况表[J].《大学中文系古代文学教学现状与反思》附录,华东师范大学学报,2013(4).

[14]郑宾于.中国文学流变史[M]//《民国丛书》第3编53册,上海书店1989年据北新书局1930-1933年版影印,第18页。

[15]谢无量.中国大文学史[M].卷一,中华书局,1918:4.

[16]付祥喜.20世纪前期中国文学史写作编年研究[M].北京师范大学出版社,2013:100.

[17]郑宾于.中国文学流变史[M]//《民国丛书》第3编52册,上海书店1989年据北新书局1930—1933年版影印,第1—2页。

[18]刘大杰.中国文学发展史[M].百花文艺出版社,2007:6.

[19][20]孙康宜,宇文所安.剑桥中国文学史·1375年之前[M].刘倩,等译.生活·读书·新知三联书店,2013:2,21.

[21]袁行霈.中国文学史[M].第一卷.高等教育出版社,2014:6.

[22]钱穆.现代中国学术论衡[M].生活·读书·新知三联书店,2001:248.

[24]文科国文学门文学教授案[M]//王学珍,郭建荣.北京大学史料(1912—1927):第二卷·二,北京大学出版社,2000:1709-1710.

[25]萧超然,等.北京大学校史[M].增订本,北京大学出版社,1988:198-199.

[26][27]刘桂秋.无锡国专编年事辑[M].中国大百科全书出版社,2011:100,17.

[28]戴燕.作为教学的中国文学史.文学史的权力[M].北京大学出版社,2002:86.

[29]陆侃如.把毛泽东文艺思想贯彻到古典文学的教学中[M]//袁世硕,张可礼.陆侃如冯君合集:第8卷.安徽教育出版社,2011:114.

(责任编辑赖佳)