当时大学预科分为三部。“第一部为志愿入文科、法科、商科者设之,科目为外国语、国文、历史、伦理、论理及心理、法学通论。在志愿入文科者,外加经济通论。在志愿入文科之哲学门者,外加数学、物理。第二部为志愿入理科、工科、农科并医科之药学门者设之,科目为外国语、国文、数学、物理、化学、地质学及矿物学、图画。在志愿入农科及医科之药学门、理科之动物学门、植物学门、地质学门者,外加动物学及植物学。在志愿入工科之土木学门、机械学门、电气工学门、采矿学门、冶金学门、造船学门、建筑学门,理科之数学门、物理学门、星学门,农科之农学门、农艺化学门、林学门者,外加测量学。第三部为志愿入医科之医学门者设之,科目为外国语、国文、拉丁语、数学、物理、化学、动物学及植物学。”[6]

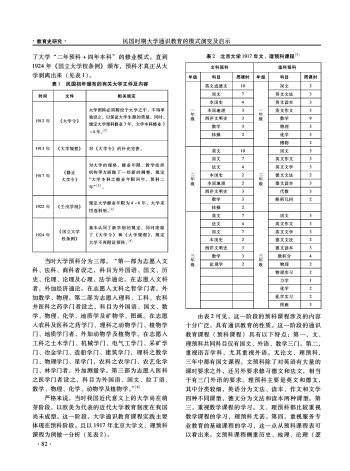

严格来说,当时我国近代意义上的大学尚在萌芽阶段,以欧美为代表的近代大学教育制度在我国尚未成型。这一阶段,大学通识教育课程实践主要体现在预科阶段。且以1917年北京大学文、理预科课程为例做一分析(见表2)。

由表2可见,这一阶段的预科课程涉及的内容十分广泛,具有通识教育的性质。这一阶段的通识教育课程(预科课程)具有以下特点:第一,文、理预科共同科目仅有国文、外语、数学三门。第二,重视语言学科,尤其重视外语。无论文、理预科,三年中都有国文课程。文预科除了对英语有大量的课时要求之外,还另外要求修习德文和法文,相当于有三门外语的要求。理预科主要是英文和德文,其中分类较细,英语分为文法、读本、作文和文学四种不同课型,德文分为文法和读本两种课型。第三,重视数学课程的学习。文、理预科都比较重视数学课程的学习,理预科尤甚。第四,重视服务专业教育的基础课程的学习,这一点从预科课程表可以看出来。文预科课程侧重历史、地理、论理(逻