1917年,《修正大学令》颁布后,按照《修正大学令》的规定,“大学本科修业年限四年,预科二年”[8]。预科和大学修业年限的调整使得大学课程结构有所变化。以北京大学为例,北大从1919-1920学年开始实施新制。新制规定“大学预科二年,自为一级……本科四年为一级……惟习完六年者得毕业文凭,其习完预科者得修业文凭”。“预科之课程以语言文字及论理学大意、哲学概论等为共同必修科,全体同习之。此外为分部必修,分为甲乙两部。甲部稍偏重数学物理,乙部稍偏重历史地理等科。随学生性质所近,任择一部习之。”“大学本科第一年之课程,以大学学生所不可少之基本学科及在预科所曾习之外国语为共同必修科,全体同习之。此外为选修科,分为五组,每组各有所偏重,令学生随性之所近于一组内选习八或十一单位,以为一年后之专习一系之预备。”“第一组:数学、物理、天文等;第二组:生物、地质、化学等;第三组:哲学、心理学、教育学等;第四组:中国文学、英文学、德文学、法文学等;第五组:史学(政治、经济、法律)等。”[9]

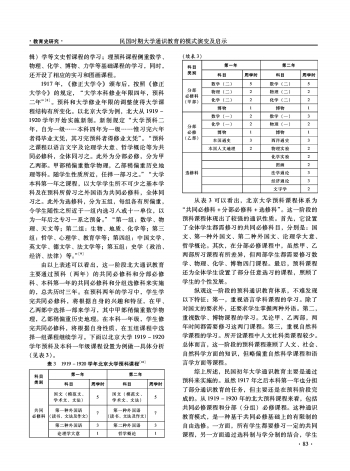

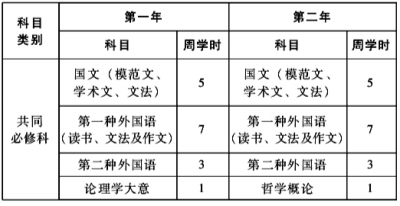

由以上表述可以看出,这一阶段北大通识教育主要通过预科(两年)的共同必修科和分部必修科、本科第一年的共同必修科和分组选修科来实施的,总共历时三年。在预科两年的学习中,学生学完共同必修科,将根据自身的兴趣和特征,在甲、乙两部中选择一部来学习,其中甲部稍偏重数学物理,乙部稍偏重历史地理。在本科一年级,学生修完共同必修科,将根据自身性质,在五组课程中选择一组课程继续学习。下面以北京大学1919-1920学年预科及本科一年级课程设置为例做一具体分析(见表3)。

从表3可以看出,北京大学预科课程体系为“共同必修科+分部必修科+选修科”。这一阶段的预科课程体现出了较强的通识性质。首先,它设置了全体学生都需修习的共同必修科目,分别是:国文、第一种外国文、第二种外国文、论理学大意、哲学概论。其次,在分部必修课程中,虽然甲、乙两部所习课程有所差异,但两部学生都需要修习数学、物理、化学、博物四门课程。最后,预科课程还为全体学生设置了部分任意选习的课程,照顾了学生的个性发展。

纵观这一阶段的预科通识教育体系,不难发现以下特征:第一,重视语言学科课程的学习。除了对国文的要求外,还要求学生掌握两种外语。第二,重视数学、博物课程的学习。无论甲、乙两部,两年时间都需要修习这两门课程。第三,重视自然科学课程的学习。所开设课程中人文社科类课程较少。总体而言,这一阶段的预科课程兼顾了人文、社会、自然科学方面的知识,但略偏重自然科学课程和语言学方面等课程。

综上所述,民国初年大学通识教育主要是通过预科来实施的。虽然1917年之后本科第一年也分担了部分通识教育的任务,但主要还是在预科阶段完成的。从1919-1920年的北大预科课程来看,包括共同必修课程和分部(分组)必修课程。这种通识教育模式,是一种基于共同必修基础上的有限制的自由选修。一方面,所有学生都要修习一定的共同课程,另一方面通过选科制与学分制的结合,学生