(二)通识教育的“主辅系模式”

1922-1923年新学制颁布后,特别是1924年《国立大学校条例》颁布后,《大学令》与《大学规程》被废止。《国立大学校条例》明确规定“大学不再附设预科”。大学不再附设预科,意味着大学课程得重新规划和设计,原本在预科阶段进行的通识教育不得不挪到大学教育阶段。同时,《国立大学校条例》规定“国立大学校各科各学系及大学院各设教授会,规划课程及其进行事宜”[11]。由此大学课程制定权落到各科系,大学课程设置遂开始自由化。1929年7月国民政府公布《大学组织法》,规定“大学修业年限,医学院五年,余均四年”[12]。

1929年8月14日国民党政府教育部颁布新的《大学规程》。《大学规程》是对《大学组织法》的必要补充与完善。大学规程对通识教育的规约主要体现在它基本规定了大学通识教育的课程结构。《大学规程》第七条规定:“大学各学院或独立学院各科学生(医学院除外),从第二年起,应认定某学系为主系,并选定他学系为辅系。”[13]这一规定说明,在大学第一年,各学院学生并不分系,于第二年才开始分系,并要求学生选定主系之外,再选择其他学系为辅系。这就是民国时期施行的“主辅系”制度。同时,针对第一年不分系的学生,《大学规程》第八条又规定:“大学各学院或独立学院各科,除党义、国文、军事训练及第一第二外国文为共同必修课目外,须为未分系之一年级设基本课目。”[14]这一规定有两个要点,其一,规定了全校所有学生应修的共同必修科目;其二,要求各学院为一年级学生开设基本科目,即各学院的共同必修科目。

自此,《大学规程》将大学的整体课程结构基本勾勒出来,可以概括为“校共同必修科目+院共同必修科目+主系科目+辅系科目+自由选修科目”;但是,《大学规程》没有明确各院系的共同必修科目究竟应该有哪些,这也导致了各院系乃至不同大学的相同院系的共同必修科目大相径庭。

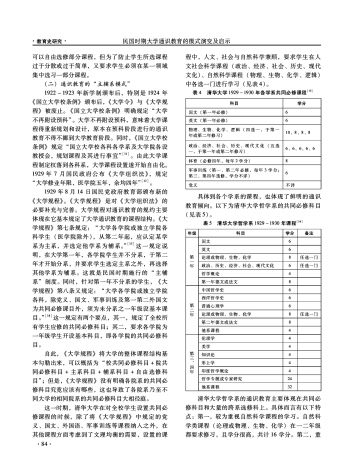

这一时期,清华大学在对全校学生设置共同必修课程的时候,除了将《大学规程》中规定的党义、国文、外国语、军事训练等课程纳入之外,在其他课程方面考虑到了文理均衡的需要,设置的课程中,人文、社会与自然科学兼顾,要求学生在人文社会科学课程(政治、经济、社会、历史、现代文化)、自然科学课程(物理、生物、化学、逻辑)中各选一门进行学习(见表4)。

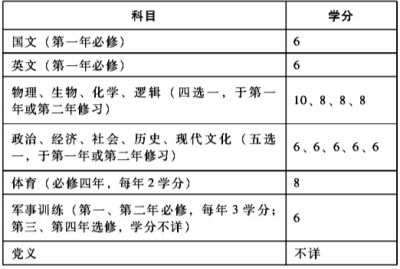

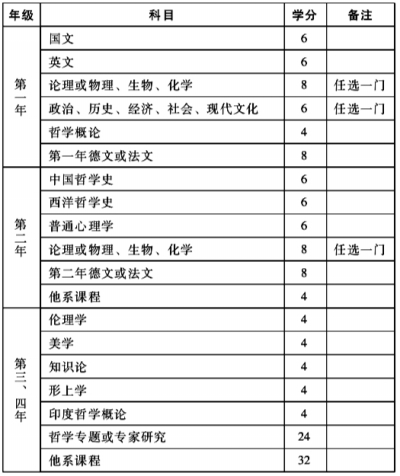

具体到各个学系的课程,也体现了鲜明的通识教育倾向。以下为清华大学哲学系的共同必修科目(见表5)。

清华大学哲学系的通识教育主要体现在共同必修科目和大量的跨系选修科上。具体而言有以下特点:第一,较为重视自然科学课程的学习。自然科学类课程(论理或物理、生物、化学)在一二年级都要求修习,且学分很高,共计16学分。第二,重