应该说,这一时期的大学通识教育的实践探索十分丰富,通识教育并非仅仅依靠“主辅系”制来施行。从清华大学的课程设置来看,全校性的共同必修科目和各学院的共同必修科目都具有通识教育的意蕴。之所以将这一时期的通识教育模式概括为“主辅系模式”,主要基于以下两点考虑。其一,这一时期虽然各大学的全校性共同必修科目和各院系的共同必修科目都具有通识教育的意蕴,但由于这一时期大学课程设置“自由化”,各大学的共同必修科目并不一致,因此,不便总结归纳出一个普遍的模式。其二,“主辅系”要求学生在大学二年级选择主系的同时,还要选择一个其他系作为辅系,这其实正是大学重视通识教育的一个重要缩影和体现;并且“主辅系”是由当时政府文件明文规定,各个大学都遵照执行的一项制度。因此,本文采用“主辅系模式”来概述这一时期的大学通识教育模式。

(三)通识教育的“共同必修科目模式”

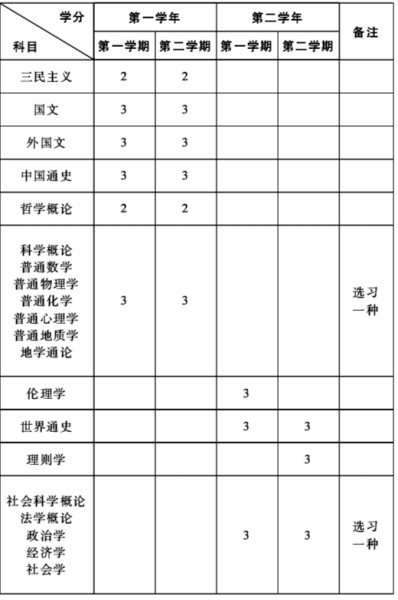

1938年,南京国民政府教育部开始整理大学的课程设置。1938年春,南京国民政府教育部邀请各个领域的知名专家及各大学知名教授,商讨拟订了“文、理、法学院各学系课程整理办法草案”,并对大学的课程设置作了原则性规定。“第一,规定统一的标准。从规定必修科目入手,选修科目暂不完全确定,仍留各校斟酌变通的余地。第二,注重基本训练。先注意于学术广博基础的培养,文、理、法各科的基本学科为共同必修,然后专精一科,以求合于由博返约之道,使学生不因专门的研究而有偏固之弊。第三,注重精要科目。一般大学科目的设置,力求统整与集中,使学生对于一种学科的精要科目能充分学习、融会贯通,琐细科目一律删除。”[17]

“文、理、法学院各学系课程整理办法草案”除了详细规定整理课程的基本原则之外,还强调“全国大学各院系必修及选修课程,一律在部规定的范围内,参照实际需要,斟酌损益”。“大学各学院第一学年,注重基本科目,不分学系;第二学年起分系;第三四学年按各院系的性质酌设实用科目,以为出校后就业的准备。”[18]

1938年9月,南京国民政府教育部召开第一次全国课程会议,拟订并通过了“文、理、法三学院共同科目表”,要求各高校从当年入学的一年级新生开始实施。同年10月,南京国民政府教育部又公布“农、工、商各学院分院共同科目表”,并规定从当年入学的新生开始执行。共同必修科目表对大学生必修的共同课程作了细致的规定和要求。

1942年5月,南京国民政府教育部又“将伦理学一科纳入各高校学生共同必修科目之中,作为一年级学生的共同必修课程”[19]。1944年8月,南京国民政府教育部修订了文、理、法、师四个学院的共同必修科目表,新修订的共同科目表中“正式列入三民主义和伦理学课程;将西洋通史改称世界通史;同时,文学院社会科学课程中增加了社会科学概论和法学概论两科,自然科学课程中增加了科学概论、普通心理学及地学通论等科目;法学院的自然科学课程中也增列了科学概论、普通心理学和地学通论科目”[20]。自此,大学共同必修科目基本确定。以下为当时文、理两个学院的共同必修科目表(见表6、表7)。