对大学校长角色的研究呈现逐步上升并渐趋平稳的趋势,2006、2007和2011年左右出现两次研究热点。相关研究集中于我国大学校长角色梳理、角色冲突、校长与书记角色关系、近代大学校长角色和他国大学校长角色研究:如周川提出校长角色可分为学者型、行政领导型和校务经营型[6];王洪才认为大学校长应在学术利益代言人、国家政策执行者、学术组织领导人、社会利益主动反映者四种角色冲突中调整定位[7];吴康宁从教育家的使命与政治家的要求、代表者的身份与服从者的选择、领导人的职责与学术人的念想三个维度解释当代大学校长的角色问题[8];有学者针对我国大学校长与书记角色关系进行实证调查,认为大学校长与大学书记角色存在同化现象,需要进一步明确党委与行政的关系[9],大学校长需要具备更高的教育要求;高伟强、程斯辉、王运来、肖卫兵、王昊等学者围绕民国大学校长角色进行了较为系统的研究。

诸多文献通过文献综述、比较研究、个案研究、调查分析等方式对大学校长角色进行了不同层面的研究,学者们对大学校长角色的持续性研究表明,校长角色定位对大学发展、国家发展意义重大。当代大学校长的角色发展已然成为一个研究趋势,但不难发现,现有系统性研究较少、定量研究的成果仍然不够,尤其是大学校长任职期与角色论的理论研究进展较为缓慢。

·教育管理·我国大学校长角色发展的影响因子及评价研究

二、我国大学校长任职内角色发展的影响因子

在高等教育治理体系和治理能力的现代化进程中,大学内外部治理关系日益复杂,大学校长作为联结内外部治理主体的关键人物[10],需要在科学家、教育家、政治家等角色定位中不断调试自身的角色发展,但若要更为深入具体地探讨新时代大学校长角色发展的问题,必须建立新的研究维度。根据组织生命周期理论,伴随着大学组织经历的不同发展阶段,大学校长在其任职期内的角色也会呈现出相应的特征,将任职期作为讨论大学校长角色发展的划分维度,可以探求不同任职时期大学校长的角色要求[11]。由于自治传统的差异、校长产生方式不同以及内部领导体制的区别[12],相较于“泰晤士报世界大学排名”前200名高校中美国43所研究型大学校长的平均任期22.4年[13],我国大学校长的任期总体来说都不长,但这并不妨碍我们从时间维度来反思任职期对中国大学校长角色特点的影响。

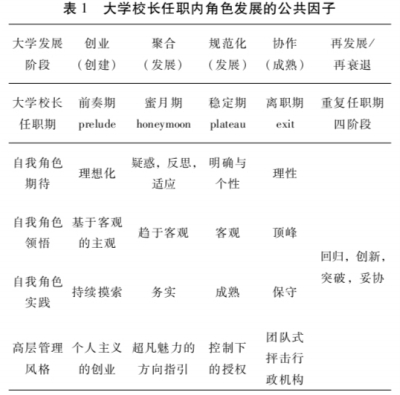

在前期研究中,已经形成我国大学校长任职内角色发展的不同特征[14]。伴随大学组织的不同发展阶段,任期内的校长管理风格和角色发展呈现一定的差异,以此为基本依据,建立我国大学校长任职内角色发展的公共因子(详见表1)。如处于任职前奏期的大学校长在管理风格上易呈现出初入环境的个人主义倾向,对角色存在理想化的期待、一定的主观领悟和摸索中的实践;而蜜月期的校长开始展现管理魅力和方向指引,通过角色反思、客观领悟和务实实践完成角色升华;稳定期的校长则倾向于授权领导,充满角色自信,在角色期待、领悟和实践中走向成熟;离职期的校长体现抨击行政权力的管理风格,对角色认知充满理性、角色领悟抵达顶峰,但在角色实践上趋于保守,体现出离任前的特殊状态。

考虑到上述因子在中国高等教育实际下的适切性问题,因此需要进行公共因子的检验与修正,研究制定“大学校长任职内角色发展评价表”,通过德尔菲法将评价表发送给来自南京大学、华南师范大学和广西师范大学从事高等教育研究的5名资深教授和来自北京、上海、南京、武汉双一流大学的8位校长,以背对背的方式完成两轮的信息反馈与指标修正,修正的因子主要涉及:(1)处于稳定期的大学校长角色期待由“明确与个性”修正为“稳定”;(2)处于前奏期的大学校长角色实践由“持续摸索”修正为“角色期待至角色实践的转化程