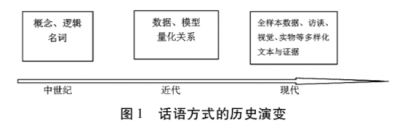

的话语方式。到了15世纪末16世纪初科学革命的萌芽使得学术话语开始产生变化,伴随着“科学”从哲学中脱离出来而产生出更为丰富的样态。“在知识的整体性大厦(宗教伦理价值的统一性和人的精神统一性)坍塌之后,自然科学不仅脱离了哲学,而且还僭越了哲学,进而成为知识领域的主宰话语。”[5]在科学逐渐脱离了神学“婢女”的角色,逐渐开创一个理性化时代的序幕下,哲学、神学话语权逐渐失去了其存在的话语根基,逐步被强调实验检验的科学话语所占据。17世纪末18世纪初,科学知识生产的制度化在欧洲大陆应运而生,英国的皇家学会以及法国的国家科学院使得知识生产走向了制度化,与此同时,对于世界的话语图示已然发生了变化,“不再是全然思辨性的、基本上受之于古代哲学家亚里士多德思想的自然哲学(为知识而知识),而代之以这样的信念:要获取有关自然世界的知识,只能第一手地研究这个世界,或是细致的观察,或是精心设计的调查实验。”[6]人们已经逐渐开始通过实验、观察的方式对科学发展做出贡献,以亚里士多德为代表的早期科学研究者一方面在使用传统的形而上的方式解释世界的同时,也在运用实验的方式去解释周围的现象。这一时期人们将教会教义、经典著作的解读作为“神圣的工作”,伴随着科学革命的推进,各种实验室下所进行的知识生产活动,强调规范的、可验证性的量化研究成为了自孔德提出的实证研究范式以来,新的学术话语方式,自此所建立起来的这样一种强调规范、逻辑关系的学术话语方式成为了当下学术秩序的主流。“能够表达我们的感官捕捉到的事物的语言,不再能表达可观察的现象。唯一恰当的语言就是数学语言,即一门描述各种因素之间复杂关系的先进学科。”[7]这其中重要的参考标准便是话语的形式是否科学,从古希腊以来一直到中世纪的学术史来看,是哲学思辨的时代,因为当时认识世界和思考世界的方式主要采取的是在人大脑中高度抽象的概念化呈现,那么随着社会文化环境的变迁,以及工业化社会的需要,我们认识世界的方式从最初的依赖于冥思而转向了对于事物的观察和记录。“人们关心的不是‘语言’运作方式的细节,而是话语在文化中的更广泛的作用……社会和文化科学中的‘话语转向’,是近年来发生在我们社会的知识中的最重要的方向转换之一。”[8]

学术研究的演化从某种程度上可以说是一种话语体系的演变,在中世纪早期,学科还没有达到高度细分的状态,占据主导地位的是哲学话语,哲学话语是通过逻辑思辨的方式来进行,主要是关于概念、概念之间的逻辑关系、以及关于概念和人的问题的高度抽象的理性反思。在我们经历了文艺复兴以及科学革命的洗礼之后,“科学”从哲学中的脱离以及自身话语体系的建构,使得学术研究都在向着“科学”迈进。“科学所研究的世界,不是我们的既有的观念或感觉的世界。它致力于对我们有关外部世界的全部经验重新加以阻止,它在这样做时不仅改变了我们的概念模式,而且抛弃了感觉性质,用另一种事物分类去代替它们。”[9]学术话语的规则、学术话语的变迁在不断强化其内在规则的同时,也在无形中形成学术等级系统,任何一种学术话语的鼎盛和式微都需要被纳入到社会语境中去分析,也就是说任何一种学术话语都有其社会与境性(Social context)。不同的学术话语方式与社会环境有高度的相关性,实证主义代表人物孔德认为人们获取知识的方式主要是通过观察和实验,而这主要与当时社会发展方式有关,复杂的机器大工业生产方式代替了简单的个体手工劳动方式,所以人们也逐渐从基于个体经验认知的方式转向基于客观的观察和实验的方式去认识这个世界。从学术话语变迁的历史来看,不论采取何种话语方式,其目的还是在于对真理、知识以及人类各项事业发展进步的追逐,但在这样的过程中,为了使学术研究和学术话语的合理性根基更为牢固,就出现了不同学科之间对于“科学语言”抑或学术话语的模仿。“在谈到‘唯科学主义’或‘唯科学主义的’偏见时,不管我们讨论的是什么,我们指的不是客观探索的一般精神,而是指对科学方法和语言奴性十足的模仿。”[10]而这样的一种模仿不仅仅是一种语言的模仿,更是一种话语的模仿,要素之间的关系、数据之间能够搭建起什么样的模型、固定的文本呈现格式都成为了将