三、运动处方教学模式的设计和实施

1.学生体质测试和分析

按照《大学生体质健康标准》的规定,每学期初对大学生进行体质状况和运动能力的测评,并问卷调查了解学生的病史、生活和运动习惯、运动兴趣爱好和表现。通过对大学生的身体的形态、机能、素质、成分等指标进行测试,明确其体质发展需求,即确定运动处方的实施目标。运动处方中的运动频率和强度、持续时间等与学生的身体素质水平存在着必然的联系,学生个人的身体素质越好,他所能适应的运动强度越大、持续时间越长、运动频率越高。心理测试主要依据《症状自评量表SCL90》,SCL-90包括9个因素,每个因素反映出人体某一方面的症状情况,通过因素得分可以明确症状分布特点。根据测试的有效数据和学生体质状况分析,建立符合大学生个人实际情况的健康档案和运动处方。

2.运动处方的制订与实施

一般来说,当前大学生体质状况良好,但随着现代生活水平的提高,有些大学生由于生活不规律、过度饮食、缺乏运动而产生肥胖,有些则心肺功能或是下肢的弹跳能力不好,在处方定制上要目标明确,调整学生的亚健康状态。

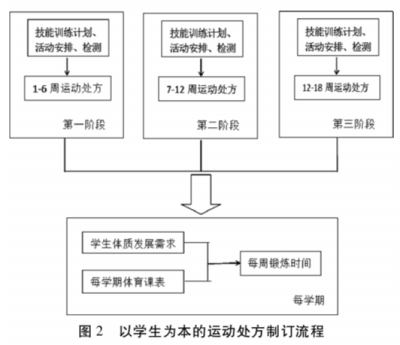

通过查阅学生的各项身体素质指标测评情况,制订运动处方,时间上以周为单元,处方实施18周,每周3次,每次60分钟,且每周内容可以根据实际情况略有微调。学生个人的体质发展需求和每个学期的体育课表作为运动处方制订的基本依据,且整个学期都保持不变。大学生每学期的体育教学活动可以划分成三个阶段,每6周为一个阶段,每个阶段的技能训练计划和活动安排的内容有变化。在运动处方实施的18周中,需定期对学生身体锻炼的情况进行合理的检测。图2给出了以学生为本的运动处方制订流程,包括每学期的各个阶段需完成的运动任务。

体育教师需集中讲授运动技能、健康理论、营养、运动保护等知识,提出每周的教学要求。形式上以5-10名学生为一组开展锻炼,体育教师现场指导,了解每个学生的运动实际情况。课后对每个学生进行记录,包括每个学生的出勤、体质状况、运动能力、运动情况、每个阶段的测定等。

运动处方实施分三个阶段开展。第一阶段,从第1周到第6周,实施相应的运动处方,以发展耐力素质的锻炼为主,着重提高心血管功能。第二阶段,从第7周到第12周,实施相应的运动处方,以发展力量和耐力素质锻炼为主,改善肌肉群力量、耐力和形状。第三阶段,从第13周到第18周,实施相应的运动处方,以发展力量、耐力和柔韧素质锻炼为主,提高关节的灵活性,使动作姿势更优美。

发展心肺耐力素质的锻炼,运动强度可参考学生的心率、吸氧量/MET两项指标,运动强度的增加要遵循循序渐进原则。锻炼项目多是像跑步、爬山、游泳、以及各种球类等低强度、长时间、由全身大肌肉群参加的周期性有氧运动。每次锻炼中至少有20分钟的有效锻炼时间。每周3次即可达到保持或提高心肺功能的目标。可采用台阶试验的方法进行检验。

力量训练可以借助不同重量的哑铃、沙袋、弹簧练习器等。每周每次的锻炼时间要能容纳特定动作和特定肌群,并且练习上可以分为多组动力性和一组静力性。以达到适宜的重量时,肌肉会轻微颤抖作为合适的负荷强度。

柔韧素质锻炼主要是提升肌肉的伸展性和关节的灵活性。根据锻炼项目和其动作要点,逐渐加大动作幅度。以学生身体局部受到牵拉感为合适的负荷强度。锻炼初期,出现牵拉感时,每次可停留10s左右;几周后,逐步延长持续时间,可增加到每次停留45s左右。运动频率上隔天锻炼一次,可放在准备和整理活动中进行。

3.分析与评价

对参与运动处方的大学生进行测试,包括其身