地位更加巩固。仅昆山县在外任职的就有吏部尚书、刑部尚书、侍郎、京兆尹、翰林院掌院、太常寺卿、通政使等职。“明代江南进士位至宰辅、六部长贰、台谏高官的京中大老约占23%;位至督抚、布按二司及其主要僚属的地方中高级官员约占30%”[14],以江苏为主的江南人士的仕途强势,显而易见,是以江苏科举之果为背书的。

虽经朝代更迭,一些江苏科举世家受到清廷的打击而衰落,但在科举之风的延续下,江苏士人群体再度崛起,再续了明代的科举辉煌。

江苏清代考取进士的总人数超过了明代,达到2920人③,超过全国进士总数的十分之一,继续保持着进士人数全国第一的地位。除正科外,其他如博学鸿词科、经济特科、孝廉方正科,保举经学、巡幸召试等特科的人才选拔中,江苏所中人数也同样傲视全国。

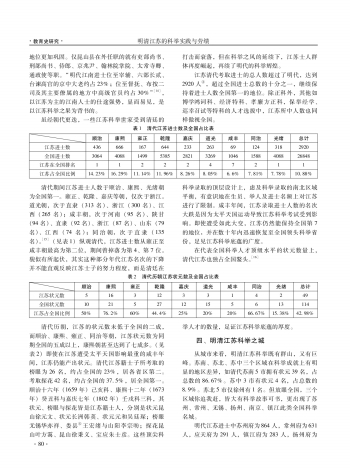

清代期间江苏进士人数于顺治、康熙、光绪朝为全国第一。雍正、乾隆、嘉庆等朝,仅次于浙江。道光朝,次于直隶(313名)、浙江(300名)、江西(265名);咸丰朝,次于河南(95名)、陕甘(94名)、直隶(92名)、浙江(87名)、山东(79名)、江西(74名);同治朝,次于直隶(135名)。[15](见表1)纵观清代,江苏进士数从雍正至咸丰朝最高为第二位,期间曾掉落为第4、第7位。貌似有所起伏,其实这种部分年代江苏名次的下降并不能直观反映江苏士子的努力程度,而是清廷在科举录取的顶层设计上,虑及科举录取的南北区域平衡,有意识地在生员、举人及进士名额上对江苏进行了限制。咸丰年间,江苏录取进士人数的名次大跌是因为太平天国运动导致江苏科举考试受到影响。即使遭受如此大变,江苏仍然能保持全国第7的地位,并在数十年内迅速恢复至全国领头科举省份,足见江苏科举底蕴的广度。

在代表全国科举人才顶级水平的状元数量上,清代江苏也独占全国鳌头。[16]

清代历朝,江苏的状元数未低于全国的二成,而顺治、康熙、雍正、同治等朝,江苏状元数为同期全国的五成以上,康熙朝甚至达到了七成多。(见表2)即使在江苏遭受太平天国影响最重的咸丰年间,江苏仍能产出状元。清代江苏籍士子所考取的榜眼为26名,约占全国的23%,居各省区第二。考取探花42名,约占全国的37.5%,居全国第一。顺治十六年(1659年)己亥科、康熙十二年(1673年)癸丑科与嘉庆七年(1802年)壬戌科三科,其状元、榜眼与探花皆是江苏籍士人,分别是状元昆山徐元文、状元长洲韩菼、状元元和吴廷琛;榜眼无锡华亦祥、娄县④王宏绪与山阳李宗昉;探花昆山叶方霭、昆山徐秉义、宝应朱士彦。这些顶尖科举人才的数量,足证江苏科举底蕴的厚度。

四、明清江苏科举之城

从城市来看,明清江苏科举既有群山,又有巨峰。苏南、苏北、苏中三个区域在科举成就上有明显的地区差异,如清代苏南5市拥有状元39名,占总数的86.67%。苏中3市有状元4名,占总数的8.9%。苏北5市仅徐州有1名。但放眼全国,三个区域你追我赶,皆大有科举故事可书,更出现了苏州、常州、无锡、扬州、南京、镇江此类全国科举名城。

明代江苏进士中苏州府为864人,常州府为631人,应天府为291人,镇江府为283人,扬州府为