233人,淮安府为97人,徐州府为31人,太仓州为103人,通州为69人,海州为14人,海门厅为3人。⑤其中超过50人的县、卫有南京卫(86人)、上元县(85人)、金坛(79人)、江都县(78人)、江阴(75人)、丹徒(70人)、江宁县(71人)、山阳县(52人);超过百人的县、州有无锡(197人)、长洲(193人)、昆山(185人)、吴县(183人)、常熟(173人)、吴江(115人)、宜兴(112人)、太仓州(103人)。人数最多的武进一县考取了244人。在全国考取举人数量前十名的县中,江苏的武进、无锡、吴县、长洲、常熟、昆山、吴江都占一席。明代洪武三年(1370年)至弘治二年(1489年),吴江县即中进士49人;洪武十一年(1378年)至弘治二年(1489年),该县中科贡共103人。

清代,江苏进士数量前五名的府为苏州府(657名)、常州府(645名)、扬州府(348名)、江宁府(311名)、镇江府(211名)。就全国来看,清代江苏在全国进士数最多的十个县中占有六席,分别为武进(含阳湖)第三(276人),吴县第四(259人),长洲(含元和)第五(240人),无锡(含金匮)第六(230人),常熟(含昭文)第八(144人),丹徒第九(118人)。而在清代巍科人物⑥县别前30个县的排名中,江苏也占得12席,分别为长洲(含元和)20人、武进(含阳湖)20人、吴县19人、无锡(含金匮)14人、常熟(含昭文)13人、丹徒7人、仪征6人、溧阳5人、江宁5人、通州5人、太仓(含镇洋)5人、金坛5人。

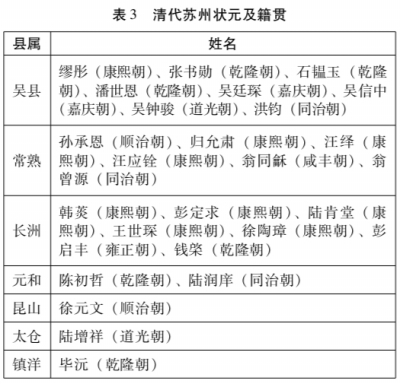

江苏的科举名城中尤以苏州为最。张大纯在《吴中风俗志》中说:“吴俗之称于天下者三:曰赋税甲天下也,科第冠海内也,服食器用兼四方之珍奇,而极一时之华侈也。”[17]以致于世间有如此评价:“不识大魁为天下公器,竟视巍科乃我家故物。”[18]苏州人汪琬在《觚塍》中将苏州状元称为“土产”。所谓“东南人士,姑苏最盛”[19],客观而论,这些评价毫不过誉。明代,苏州考中状元7人,榜眼16人,探花20人。⑦清代,苏州府不但一府科举名次为全国之冠,且豪取全国四分之一的状元名额。(见表3)其县属长洲人氏钱棨更是“连中三元”(解元、会元、状元)。正如康熙末年江苏布政使杨朝麟所评:“本朝科第,莫盛于江左,而平江一路,尤为鼎甲萃薮,冠裳文物,竞丽增华,海内称最。”[20]

除了苏州,其他诸府也成就斐然。明清两代,苏中地区的扬州府中进士者650人,其中明代245人,清代405人。其中尤以康熙、雍正、乾隆及嘉庆四朝最为高峰,扬州籍士子在此阶段中进士222人。据《钦定大清会典事例》卷350载,清代常州府黉门文昌,一府进士人数占全国比为1.6%,以致常州人李兆洛在《泽古斋遗文后序》中这样评价其故乡:“吾邑科第之盛,颇盛于旁邑。”遥想当年扬子江南北,苏州、常州、扬州、应天、镇江等科举重镇连缀排列,人文鼎盛,形成了明清两朝科举文化的高地区域。

在长期的科举之风浸染下,江苏一些科举强县还出现了以县域为传学范围的专经强学。明人吴宽有云:“士之明于经者或专于一邑,若莆田之《书》、常熟之《诗》、安福之《春秋》、余姚之《礼记》,皆著称天下者,《易》则吾苏而已。” [21]以苏州治《易》中举者最多,治《尚书》者次之。“吴郡以制举义奔走寓内,其专门,《易》最多,《书》次之,而《毛诗》曾不得与两孤经齿。”[22]常熟以《诗》经为显学,在明代常熟县204名本经可考者的举人及以上功名者中,《诗》经中式者达到了144人。[23]常熟治《诗》蔚为风气,“海虞学士,家世传诗。海内以诗显者,皆不免诋呵。”[24]昆山则以易经为科举主业,如该县人杨循吉所称:“吾乡多易。”[25]

江苏不但有科举强府强县,甚至还有科举强镇。苏州府的甫里镇与同里镇,仅明代进士分别为83人与64人[26],其科举中式者的数量以一镇抵他邑之