所,与旧金山湾TOP100学校7所,纽约湾TOP100学校15所相比,高等教育精尖力量不足;2020年粤港澳大湾区高等教育竞争力指数排名上升至四大湾区第2位,但入选学校数量20所与纽约湾的70所和东京湾的34所相比,弱势明显。

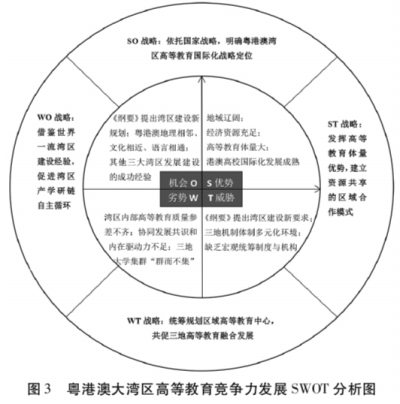

粤港澳大湾区大学集群“群而不集”。粤港澳地区的高校资源配置不均衡,内部优质高等教育资源主要集中在香港、广州以及深圳,入选世界大学TUI排名的粤港澳大湾区高校所在地也仅分布在港、澳、广、深这4座城市。高等教育的协同创新发展是粤港澳大湾区建设的重点,与世界其他湾区相比,粤港澳大湾区内各城市在经济领域合作紧密,但在教育方面却明显联系不够。[11]就粤港澳各地高校之间互相合作而言,高等教育的交流不仅受到三地间社会、经济、法制等制度的制约,也受高校之间不同教育模式的影响。虽然现在广深许多高校都通过与港澳的高校合作办学来加强区域高等教育融合,在粤港澳大湾区内建设分校区的国内一流高校也逐渐增多,然而少数的合作还不能真正促进湾区整体的教育发展,同时粤港澳人才流动的内在动力不足。[12]近期一项针对 15~39岁香港永久居民的调查显示,香港受访者认同大湾区整体发展理念的占比仅为 25.83%(参见《粤港澳研究观点摘报》2019年第2期张志安、聂鑫摘编整理的《调研显示香港青年对大湾区了解和认同度有提升》),相较于内地学生对于粤港澳高等教育的共同发展、资源与知识共享意愿,港澳地区青年学者关于粤港澳大湾区融合发展的意识不强烈,三地居民对于湾区的融合发展共识的凝聚还需加强。

3.粤港澳大湾区高等教育发展的机遇与挑战并存

三地高等教育机制体制的多元化环境下,《纲要》的出台既是机遇也是挑战。大湾区珠三角九市加港澳特别行政区组合模式,具有“一国两制三关税区”的区域特点,三地的发展各有其重点和利益诉求。在不同的制度和跨空间、多中心的城市群之间,三地高等教育集群发展尤其需要融合创新。[13]《纲要》的发布标志着粤港澳大湾区的建设上升到国家层面,同时也对湾区提出了建成国际一流湾区和世界级城市群的要求和期望。“建设粤港澳大湾区,既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是推动‘一国两制’事业发展的新实践”,如何在三地机制体制多元化情况下抓住国家发展战略机遇、贯彻落实《纲要》规划、充分发挥粤港澳综合优势、深化内地与港澳高等教育合作是一大挑战。

粤港澳大湾区具备三地沟通合作的天然条件,同时面临融合发展的现实挑战。粤港澳地理毗邻、语言相通、文化相近,为三地高等教育合作发展创造了许多便捷条件。[14]但是,三地间高等教育融合发展主要依赖于高校之间的交流和局部校区的设立,高等教育发展体系的顶层设计和整体规划尚未完善。尽管目前陆续成立了中山大学粤港澳发展研究院(2015)和广东省发展改革委、省港澳办、省社科院和南方财经全媒体集团共同组建的粤港澳大湾区研究院(2017),湾区内部仍缺乏三地政府以及教育部与大湾区之间的高级别教育议事协调机制,三地教育融合程度也不深入。相比其他三大湾区,粤港澳大湾区内部城市发展情况相对复杂,港澳高校师资力量雄厚,学生国际化程度高,但学术成果转化率低,面临教育目标与培养结果不平衡以及区域局限性强等诸多挑战,另港澳紧张的土地资源无法满足港澳高校适度扩张的发展要求,也无法适应湾区融合发展中的师生流动需求。[15]面对其他三大湾区的不断发展,粤港澳大湾区面临如何达成内部高校全方位深度合作、加快集聚国际一流高等教育资源、充分发挥高等教育对湾区发展和世界级城市群建设的战略支撑作用的挑战。

(二)粤港澳大湾区高等教育融合发展战略

基于粤港澳大湾区高等教育基础数据、世界大学排名和四大湾区高等教育竞争力指数,运用SWOT分析法构造SWOT分析图。如图3。