刘霄

收稿日期:2020-06-10

作者简介:刘霄,南京大学教育研究院特任助理研究员,管理学博士。(南京/210093)

*本文系国家社会科学基金(管理学)“政策成本视角下的高中招生指标到校执行研究”(17CGL072)的成果之一。

摘要:博士学位普及化背景下,我国的学术劳动力市场开始利用更多元的教育信号,如第一学历、最高学历的毕业院校来进行人才筛选。基于信号筛选理论,本文通过对全国28所公立高校1683位研究生学历的专任教师的问卷调查,采用logit回归、系数集束化和负二项回归等方法,对我国学术劳动力市场中教育信号的存在性、时效性和合理性的三重属性进行了检验。结果发现:我国学术劳动力市场中的根据多重教育信号进行人才筛选的现象的确存在,但教育信号具有一定的“时效性”。高校最初通过学历、家庭背景等信号来筛选人才。当所有人的学历趋同时,学历信号的筛选作用减小直至失效。高校开始依次提高教师的最高学历、第一学历要求来继续进行人才筛选。但第一学历对论文总数和中文论文发表量的影响并不显著,仅对外文论文的发表有显著影响。因此,在科研评价体系改革的新背景下,虽然根据教育信号进行人才筛选具有一定的合理性,但不能过度依赖。

关键词:信号筛选;学术劳动力市场;院校背景;第一学历;最高学历

一、博士学位普及化下教师学历“门槛”的提高

随着我国高等教育的发展,博士生数量持续增加,学术职业的从业人数不断增加。学术职业已从最初的“自给自足”逐渐发展至今日具有一定竞争性的职业,学术劳动力市场逐步由卖方市场转向买方市场。随着作为准学术人才的博士生培养数量的增加,学术职业的准入门槛日益提高。[1]国内外高校对大学教师的要求不断提高,开始通过提高毕业生的学历“门槛”对应聘者进行筛选[2],且主要表现在数量与质量两个方面。

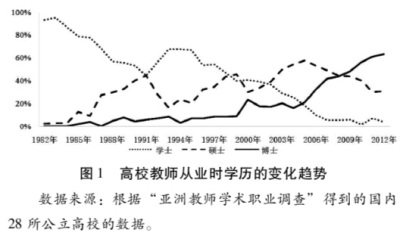

一方面,高校教师的学历越来越高。据图1,本文调查显示,上世纪80年代初,高校教师从业时大多为本科学历,具有研究生学历的极少。①随着我国高等教育的发展,学术职业门槛的不断提高,越来越多的硕士毕业生开始进入学术劳动力市场,随之而来的是本科生毕业从事学术职业的比重不断下降。至本世纪初,硕士学历开始超越学士成为我国学术劳动力市场的主力军。2008年后,博士学位获得者逐渐成为进入学术职业的主流。博士学历日益成为进入学术职业的“敲门砖”。[3]

这一规律亦与我国关于大学教师任职资格的政策变化有关。1994年实施的《中华人民共和国教师法》第十一条规定:“取得高等学校教师资格,应