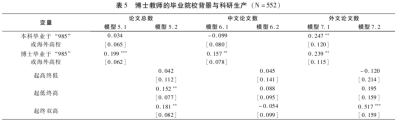

六、是否合理:毕业院校背景与科研生产

进一步地,本文通过讨论毕业院校背景与教师入职后科研生产的关系,来分析我国学术劳动力市场根据教育信号进行人才筛选的机制是否合理。因为目前高校教师基本都具备博士学位,所以本部分选择了样本中具有博士学位的552位教师。本部分的因变量是论文数量,为计数数据,故应选择计数模型。在计数模型的泊松回归和负二项回归中,样本中论文数量的期望与方差相差很大,因此负二项回归更为合适。在负二项回归中,因为存在没有发表论文的数据,本文首先构建了“零膨胀负二项回归”。结果显示,所有的Vuong统计量为远小于-1.96(比该统计量小的概率仅为0.02%),故拒绝“零膨胀负二项回归”,选择“标准负二项回归”。回归结果如表5所示。

(1)从发表论文的总数来看(模型5),最高学历比第一学历的影响更大。这体现在:①博士毕业于“985”或海外高校的教师有明显更多的论文总量,而本科毕业于“985”或海外高校教师的论文总数与其他教师相比无显著差异(模型5.1);②起终双高、起低终高者的论文总量显著多于其他教师,而起高终低者与其他教师的论文总量无显著差异(模型5.2)。(2)从中文论文的发表量来看(模型6),第一学历和最高学历的差异并不明显。虽然博士毕业于“985”或海外高校教师的中文论文数明显更多(模型6.1),但四种类型的教师之间差异并不显著(模型6.2)。(3)从外文论文的发表量来看(模型7),第一学历和最高学历的影响相当。这体现在:①本科和博士毕业于“985”或海外高校都会促进教师外文论文的发表(模型7.1);②只有在起终双高时,教师外文论文的发表量才会明显更多(模型7.2)。

上述结果提示我们,学术劳动力市场中根据教育信号进行人才筛选具有一定的合理性。最高学历对科研生产的影响显而易见,但高校对教师的评判却不能过度依赖教育信号。在论文总数和中文论文的发表中,第一学历的影响并不大,仅在追求外文论文时,第一学历毕业院校的质量才具有显著影响。2020年,教育部发布的《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》中明确指出:“SSCI不是评价学术水平与创新贡献的直接依据。”[54]在这样的背景下,若高校在强调最高学历质量时,依然过分追求第一学历,就会“舍本逐末”。