由表3可知,大学生在家庭、学校和社会中都有关于性骚扰的实践经验,其中来自家庭的话题比例相对最低,仅有47.6%;来自学校师德师风评分的比例最高,比例为69.9%,有59.9%的受访学生关注过性骚扰的报道。这说明从这三个点考察大学生关于性骚扰的社会实践具有较好的代表性。

(二)分层回归分析

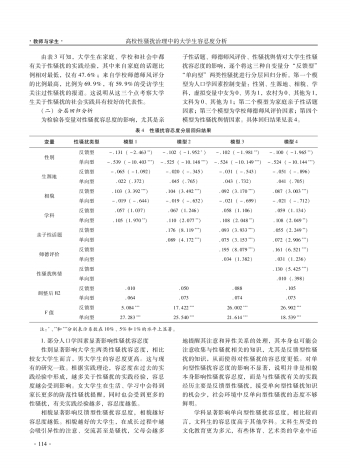

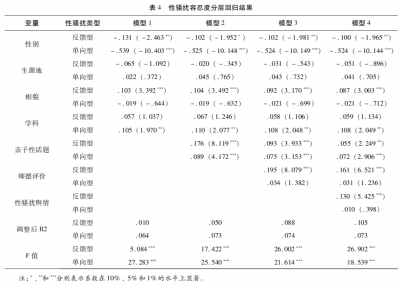

为检验各变量对性骚扰容忍度的影响,尤其是亲子性话题、师德师风评价、性骚扰舆情对大学生性骚扰容忍度的影响,逐个将这三种自变量分“反馈型”“单向型”两类性骚扰进行分层回归分析。第一个模型为人口学因素控制变量:性别、生源地、相貌、学科,虚拟变量中女为0、男为1,农村为0、其他为1,文科为0、其他为1;第二个模型为家庭亲子性话题因素;第三个模型为学校师德师风评价因素;第四个模型为性骚扰舆情因素。具体回归结果见表4。

1.部分人口学因素显著影响性骚扰容忍度

性别显著影响大学生两类性骚扰容忍度,相比较女大学生而言,男大学生的容忍度更高。这与现有的研究一致。根据实践理论,容忍度在过去的实践经验中形成,越多关于性骚扰的实践经验,容忍度越会受到影响。女大学生在生活、学习中会得到家长更多的防范性骚扰提醒,同时也会受到更多的性骚扰,有关实践经验越多,容忍度越低。

相貌显著影响反馈型性骚扰容忍度,相貌越好容忍度越低。相貌越好的大学生,在成长过程中越会吸引异性的注意、交流甚至是骚扰,父母会越多地提醒其注意和异性关系的处理,其本身也可能会注意收集与性骚扰相关的知识,尤其是反馈型性骚扰的知识,从而使得对性骚扰的容忍度更低。对单向型性骚扰容忍度的影响不显著,说明并非是相貌本身影响性骚扰容忍度,而是与性骚扰有关的实践经历主要是反馈型性骚扰,接受单向型性骚扰知识的机会少,社会环境中反单向型性骚扰的态度不够鲜明。

学科显著影响单向型性骚扰容忍度,相比较而言,文科生的容忍度高于其他学科。文科生所受的文化教育更为多元,有些体育、艺术类的学业中还