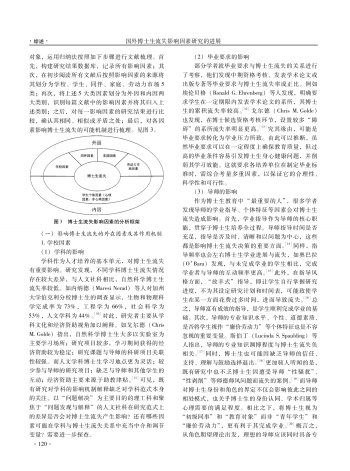

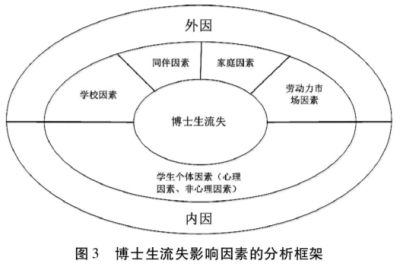

对象,运用归纳法按照如下步骤进行文献梳理。首先,构建研究结果数据库,记录所有影响因素;其次,在初步阅读所有文献后按照影响因素的来源将其划分为学校、学生、同伴、家庭、劳动力市场5类;再次,将上述5大类因素划分为外因和内因两大类别,识别每篇文献中的影响因素并将其归入上述类别;之后,对每一影响因素的研究结果进行比较,确认其相同、相似或矛盾之处;最后,对各因素影响博士生流失的可能机制进行梳理。见图3。

(一)影响博士生流失的外在因素及其作用机制

1.学校因素

(1)学科的影响

学科作为人才培养的基本单元,对博士生流失有重要影响。研究发现,不同学科博士生流失情况存在较大差异,与人文社科相比,自然科学博士生流失率较低。如内纳德(Maresi Nerad)等人对加州大学伯克利分校博士生的调查显示,生物和物理科学完成率为73%,工程学为66%,社会科学为53%,人文学科为44%。[10]对此,研究者主要从学科文化和经济资助视角加以阐释。如戈尔德(Chris M.Golde)指出,自然科学博士生大多以实验室为主要学习场所;研究项目较多,学习期间获得的经济资助较为稳定;研究课题与导师的科研项目关联性较强。而人文学科博士生学习地点更为灵活;较少参与导师的研究项目;缺乏与导师和其他学生的互动;经济资助主要来源于助教津贴。[11]可见,既有研究对学科的影响机制解释缺乏对学科范式本身的关注。以“问题解决”为主要目的的理工科和聚焦于“问题发现与解释”的人文社科在研究范式上的差异是否会对博士生流失产生影响?还有哪些因素可能在学科与博士生流失关系中充当中介和调节变量?需要进一步探查。

(2)毕业要求的影响

部分学者就毕业要求与博士生流失的关系进行了考察,他们发现中期资格考核、发表学术论文或出版专著等毕业要求与博士生流失率成正比。例如埃伦贝格(Ronald G.Ehrenberg)等人发现,明确要求学生在一定期限内发表学术论文的系所,其博士生的累积流失率较高。[12]戈尔德(Chris M.Golde)也发现,在博士候选资格考核环节,设置较多“障碍”的系所流失率明显更高。[13]究其缘由,可能是毕业要求转化为学业压力所致。由此可以推断,虽然毕业要求可以在一定程度上确保教育质量,但过高的毕业条件容易引发博士生身心健康问题,并削弱其学习效能。这就要求各培养单位在制定毕业标准时,需综合考量多重因素,以保证它的合理性、科学性和可行性。

(3)导师的影响

作为博士生教育中“最重要的人”,很多学者发现导师的学业指导、个体特征等因素会对博士生流失造成影响。首先,学业指导作为导师的核心职能,贯穿于博士生培养全过程。导师指导时间是否充足,指导是否及时、清晰和以问题为中心,这些都是影响博士生流失决策的重要方面。[14]同样,指导频率也会左右博士生学业进展与流失,如奥巴拉(O’Bara)发现,与未完成学业的学生相比,完成学业者与导师的互动频率更高。[15]此外,在指导风格方面,“放羊式”指导,即让学生自行掌握研究进度,不为其设定研究计划和时间表,可能致使学生在某一方面花费过多时间,进而导致流失。[16]总之,导师富有成效的指导,是学生顺利完成学业的基础。其次,导师的专业知识水平、个性、道德素质、是否将学生视作“廉价劳动力”等个体特征也是不容忽视的重要变量。斯伯丁(Lucinda S.Spaulding)等人指出,导师的专业知识渊博程度与博士生流失负相关。[17]同时,博士生也可能因缺乏导师的信任、支持、理解与鼓励选择退出。[18]更加骇人听闻的是,既有研究中也不乏博士生因遭受导师“性骚扰”、“性剥削”等师德师风问题而流失的案例。[19]而导师对博士生身份和角色的界定不仅会影响彼此之间的相处模式,也关乎博士生的身份认同、学术归属等心理需要的满足程度。相比之下,将博士生视为“初级同事”和“教育对象”而非“青年学生”和“廉价劳动力”,更有利于其完成学业。[20]概言之,从角色期望理论出发,理想的导师应该同时具备专