4. 突出能力考查,导向培育素养。

今年高考命题聚焦能力考查,目的在于引导学生培养发展综合素质,为高校选拔基础扎实、具有创新潜质的学生,具体通过情境创设和问题设计、答案组织等方面表现出来。第一,情境创设注重时政热点和真实事件相结合。在全国Ⅰ卷中一共选取了11件重大时事热点背景下所发生的14件真实事件作为情境材料,不仅增强了试题的趣味性与可读性,而且还有利于培养学生分析问题、解决问题的能力和培养学生的科学精神,同时也能引导学生学习应从课堂内拓展到课堂外,做到理论联系实际、学会关心国家大事、学会用心观察社会,提高自己的政治素养。第二,设问注重强调现象本质和辩证推理相结合。全国Ⅰ卷中的第12、13、21、22、23、39、40题(1)试题中的材料和设问都是从现象本质角度设计的,第14-18、20、38、40(2)(3)试题中的材料和设问则从因果联系角度设计,其共同特点就是通过探讨试题中所蕴涵的现象与本质、原因与结果的辩证关系考查学生的辩证分析和逻辑推理等关键能力。第三,答案组织注重学科专业术语和真实情境相结合。试题答案的组织要求语言精炼、逻辑性强,要求学生学会用时政、真实情境语言把教材中所学的观点表达出来,做到既会用学科专业术语又能与真实情境融会贯通,答案要求体现学生分析问题、解决问题的思维过程。由此可见高考命题更加突出能力的考查,导向培育素养的教育改革方向。

基于以上对今年全国Ⅰ卷的命题特点分析,可见传统的教学无法应对注重能力考查、培育学科核心素养的高考新要求,我们的教学应向落实课程标准,培育学科核心素养方向转变。

二、落实课程标准,培育学科核心素养

2018年1月教育部公布了已修订的国家课程标准,此次课标修订最大的特色是用学科核心素养统领课程标准即以学科核心素养为目标、以学业质量水平标准为导向、以活动型课程为特色的课程标准,此课程标准下其课程内容、课程结构及课程评价都发生了重大变化,因此教育教学必须落实新课程标准,培育学科核心素养,要求我们在教学中转变教学理念,构建素养课堂,在备考中转变备考策略,提高复习效率。

1. 转变教学理念,构建素养课堂

教师的教学理念是传统型还是先进型将直接影响教师的教学行为,因此要求教师转变教学理念,构建素养课堂,具体措施从如下三个方面的转变做起:

第一,由追求唯分数论转向坚守立德树人。教育的对象是人,教育的目的是为了让学生成为更好的自己。传统教学由于过分追求分数而脱离了教育的本质,因此教学需要由追求唯分数论转向坚守立德树人,回到教育的原点即培养人格健全的人,坚守立德树人的教育使命。

第二,由一味传授知识转向凸显素养导向。传统教学中一味传授知识的教学忽略了对学生学习过程中思维品质的养成及政治素养的培养,教学应改变原来只重结果评价而忽略过程评价的教学现状,转向以培养思维能力、提高思维品质和培育学科核心素养为重点的教学生态。在教学中以重大时政热点及经济、政治、文化、社会生活各领域所发生的真实事件作为背景素材创设真实情境、设计既深度又有宽度的问题让学生通过自主学习、合作探究分析问题、解决问题,提出新问题,如在必修2政治生活模块《中国共产党执政:历史与人民的选择》一课中以法治中国这个重大时政热点下中国共产党领导修订宪法的真实整个事件为素材创设情境,设计“结合材料分析宪法修订过程中体现的政治生活道理”的问题引导学生从各主体在修订宪法过程中的作用及其主体之间的关系分析其行为的理论依据,分析党在修订宪法过程中是如何发挥领导核心作用的,进而思考党为什么要这样做,如何发展社会主义民主政治等,培育政治认同、科学精神、法治意识学科核心素养。

第三,由单纯机械灌输转向强调活动参与。苏格拉底曾说:“教育不是灌输,而是点燃火焰!”教师的真正本领,不在于他是否会讲述知识,而在于是否能激发学生的学习动机,唤起学生的求知欲望,让他们兴趣盎然地参与到教学过程中来。因此教学要由单纯机械灌输转向强调活动参与,通过搭建各种平台如时事开讲、时事评论、角色扮演、研究性学习等活动调动学生活动参与的积极性,在实践中学习、思考。如在必修3文化生活《《创新是民族进步的灵魂》一课中,让学生结合理论知识针对中兴芯片事件开展《“用此“心”换彼“芯”,“心芯”向荣》为主题的时事评论,让每一个学生都参与到活动中来。

2. 转变备考策略,提高复习效率

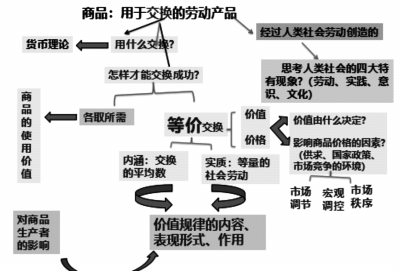

基于新课程标准下的高考复习备考策略也需从如下三方面进行调整:第一,重构教材内容,重新进行知识建模。由于全国卷命题都是从理论模块考查学生的综合能力,而不是从零碎的知识片段去考查,因此在复习中首要的就是必须引导学生找到教材知识之间的内在逻辑关系,重新进行知识建模。如商品含义理解的知识建模(详见图1)中以商品的含义