基于新时代深化高考内容改革的要求,教育部考试中心组织高水平专家团队研发构建了“一核四层四翼”的高考评价体系。“一核”为“立德树人、服务选才、引导教学”,明确高考在新时代素质教育中的定位和核心功能;“四层”为“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”,通过明确考查内容,对培养什么样的人和需要具备什么样的素质做出回答;“四翼”为“基础性、综合性、应用性、创新性”,通过明确考查要求,对如何培养人和怎样提升素质做出回答。教育部考试中心命题专家表示,以高考评价体系为依据,高考坚持知识、能力和素养的有机统一,考主干、考能力、考素养,重思维、重应用、重创新,促进学生融会贯通、真懂会用,助力发展素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。2018年全国统一考试生物 I 卷(乙)是如何体现教育部考试中心的相关精神和要求的呢? 下面选取几道典型的题目进行分析。

选择题第2题:生物体内的DNA常与蛋白质结合,以DNA—蛋白质复合物的形式存在。下列相关叙述错误的是

A. 真核细胞染色体和染色质中都存在DNA—蛋白质复合物

B. 真核细胞的核中有DNA—蛋白质复合物,而原核细胞的拟核中没有

C. 若复合物中的某蛋白参与DNA复制,则该蛋白可能是DNA聚合酶

D. 若复合物中正在进行RNA的合成,则该复合物中含有RNA聚合酶

此题参考答案是B,此题的主要特点在于对学生信息提取和加工能力的考察。题目中“DNA—蛋白质复合物”一词在教材中并没有特别的定义或说明,学生需要在题目信息中获取其准确的含义,一些学生可能有组蛋白、核小体等关于真核生物染色体结构的相关知识,但此题情境中从C、D选项都可以推测“DNA—蛋白质复合物”中的蛋白质不仅仅指组蛋白,还可以指相应的酶,由于单项选择题中C、D选项不可能都错,由此可以推测,B选项的判断就与此矛盾,因为原核生物中也有DNA聚合酶和RNA聚合酶,因此可以判断选项B的叙述是错误的,因此此题答案是B。

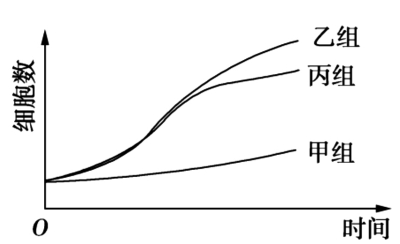

选择题第4题:已知药物X对细胞增值有促进作用,药物D可抑制药物X的作用。某同学将同一瓶小鼠皮肤细胞平均分为甲、乙、丙三组,分别置于培养液中培养,培养过程中进行不同的处理(其中甲组未加药物),每隔一段时间测定各组细胞数,结果如图所示。据图分析,下列相关叙述不合理的是

A. 乙组加入了药物X后再进行培养

B. 丙组先加入药物X,培养一段时间后加入药物D,继续培养

C. 乙组先加入药物D,培养一段时间后加入药物X,继续培养

D. 若药物X为蛋白质,则药物D可能改变了药物X的空间结构

此题参考答案是C,此题同样要求学生从提干中提取信息,整理好药物X、D的功能和相互关系,并需要学生从曲线图中进行比较,找到实验结果和培养条件的匹配关系,虽然题目的绝对难度不大,但在理综考试时间总体紧张的背景下,生物题通过增加题目信息量,要学生消耗稍微多一点的解题时间其实也就提高了理综全卷的整体难度,所以生物题的这种变相加难度的方式需要引起注意。

选择题第6题:某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落。据此判断,下列说法不合理的是

A. 突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失

B. 突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的

C. 突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X

D. 突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移

此题参考答案是C,此题最大亮点是考查了类似于“提出假说”的思维过程,题目要求对相关分析的合理性进行判断,也就是根据题干信息以及所学的生物知识排除不能被合理推到出来的结果,学生一般只会记住正确与否,其知识直