1.各数学小组都推荐一件“优秀作品”并由制作者在课堂上进行展示,介绍其制作方法和注意事项,然后再由各组组长用口头表达的方式,对椭圆进行初步的描述。

2.分析、比较各数学小组对椭圆的描述,找出最贴切的一个,最后引出教材所给出的椭圆定义,同时,还要提出焦点和焦距的概念。在这一基础上,引导学生利用自己所作的椭圆图形,按照求轨迹方程的固定步骤,对椭圆的标准方程进行推导(推导可以分焦点在x轴和y轴两种情况):(1)在所画的椭圆上建立适当的直角坐标系,并设曲线上任意一点M的坐标为(x,y);(2)根据题意,用等式写出动点M在曲线上的充要条件;(3)用动点坐标x和y表示上述条件,列出含x、y的方程;(4)整理并化简方程;(5)说明化简后的方程即为所求曲线的方程。

3.通过讲解例题、课堂练习和课后练习,加深学生对椭圆的理解,准确地判断椭圆焦点所在的轴,避免混淆焦点在x轴和y轴两种情况。

(四)项目检验阶段。

1.让学生随意地画出一个椭圆,然后测量焦距和绳长,得到相应的c值和a值后,再由c2=a2-b2求出b值,最后将a值和b值代入(a>b>0)两种标准方程,通过比较相应的图形,更好地理解椭圆焦点在x轴和y轴的两种情况。

2.给出特殊数值的标准方程,要求学生调整学习用具中的焦距和绳长,较为准确地画出已知方程相应的椭圆图形。

3.以第2点中的标准方程及相应椭圆的图形为例,深入讲解椭圆的几何性质,包括范围、对称性、顶点和离心率等内容,同时通过讲解例题、课堂练习和课后练习,加深学生对椭圆几何性质的理解。

四、项目驱动式教学法的应用成效

(一)激发学生的才智。

笔者在使用项目驱动式教学法过程中,发现学生在动手制作学习用具时表现出很强的主观能动性,最大限度地发挥了自身的聪明才智,他们思考问题、解决问题的独特思维,使笔者惊喜不已。

实例之一:学生制作学习用具,除了用一般的硬纸板、铁钉和棉线,还使用了木板、塑料板、螺丝钉、图钉和吸盘等材料,制作方法各有特点,如有个别学生用螺丝钉或吸盘来确定焦点,方便取出并很容易调整焦点的位置。

实例之二:为了更好地比较焦点在x轴和y轴的两种椭圆,许多学生在不改变焦距和绳长的前提下,将两种情形的椭圆图形画在同一个平面直角坐标系上,这有助于加深对椭圆的理解。

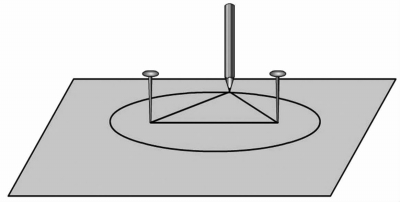

实例之三:如果按教材描述的方法来画椭圆,会因为细绳缠绕着铁钉,不能一笔就把椭圆完整地构勒出来,操作起来极为不便。有的学生调整了画椭圆的方法,把一根没有弹性的细绳两端系紧,形成一个环,然后把绳环套在F1和F2两点处的铁钉上,只要保证绳环长度的一半大于F1和F2之间的距离,用笔撑着绳套绕一圈,没有丝毫的阻滞就轻易地画出一个椭圆(如图2所示)。

(二)难以替代的作用。

有人质疑,为什么要浪费时间让学生制作学习用具,教师自己制作教具,效果不是更好吗?确实,教师用教具画出的图形,也许比学生更规范,但是教师只凭演示作图,并不能让每个学生体会圆锥曲线的画图原理。相反,如果预设项目进行引导,学生在学习用具的制作过程中,自然能够更好地理解圆锥曲线,并画出各种圆锥曲线的图形。此外,在最后的项目检验阶段,结合自己制作的学习用具,通过调整焦距和绳长,能够很好地体会到标准方程中a、b、c和p(抛物线)等数值在相应图形中的几何意义,这有助于学生全面掌握圆锥曲线的知识。

(三)符合教育的规律。

人类教育起源于劳动或劳动过程中所产生的需要,这是“教育的劳动起源说”所提出的观点。由于圆锥曲线的图形具有典型的几何特性,因此,在圆锥曲线的教学过程中应用项目驱动式教学法,设立动手制作的教学项目,并结合自己的劳动成果深入研究圆锥曲线,这完全符合教育的规律。

此外,在圆锥曲线的教学过程中,合理地应用项目驱动式教学法,事实证明是行之有效的,对中职生而言,教学的效果尤其明显:一方面,通过行为引导学生动手实践,有效地将理论知识过渡为操作项目,降低了学生学习圆锥曲线的畏难情绪;另一方面,激发了学生学习数学的热情,积极参与数学小组的学习活动,从而提高了学习质量。

(作者单位:东莞市信息职业技术学校)

参考文献:

[1]许杏芳.案例教学在离散数学中的应用[J].福建电脑,2007,(7).

[2]张奇.项目驱动式教学在《管理信息系统》中的应用探讨[J].电脑知识与技术(学术交流),2007,(9).

[3]董黎明,孟昭文,郭新.项目驱动式教学在《Linux服务器管理》课程中的应用研究[J].北京城市学院学报,2008,(1).