例题和堂上练习,可以让学生所学的知识得到进一步的巩固,不同难度的练习题库,便于学生选择适合自己难度的题目进行练习,学生也在相互研讨中,知识能力得到深化迁移,提高上课的效率,增加课堂容量。

(二)尝试效果。

在笔者所任教的两个班中,随机选择一个班作为教学改革的试验班,尝试用信息化与课程有效整合进行讲授,另一个班作为对比班,尝试效果比较明显。

1.明显活跃了课堂气氛

在课堂上学生可以看视频、看动画,自己动手设参

数做实验,自己选择练习题……学生们以前那种上课时想玩手机,随便应付的现象再也没有了,大家都沉浸在运用所学的公式去解决实际情况的情境之中,学生们的积极性都被调动起来,遇到不懂的问题时能主动地请教他人。

2.帮助学生克服了畏难的心理情绪

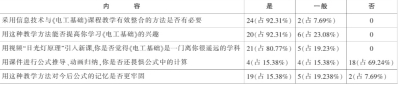

笔者在试验班对学生进行了问卷调查,对在“RL串联正弦交流电路”课程实践用“信息技术与《电工基础》课程教学有效整合”的情况做了调查统计,发出调查表30份,收回26份,采用无记名的方式。调查的内容和具体项目及统计结果如下表。

由上表可见,“信息技术与《电工基础》课程教学有效整合”教学法在帮助克服学生学习《电工基础》的畏惧情绪方面效果显著。

3.有效提高了教学效果

在学期末,由广州市教研室组织的《电工基础》联考中,试验班平均分90分,而对比班只有82分。本课件参与了广州市中等职业学校教学研究会举办的广州市“中职文化基础课程和部分专业核心课程资源建设”,在2011年广东省中等职业学校教学信息化大赛教学设计类竞赛获优秀奖,学校“优秀课件”奖。

四、总结与反思

通过本次改革尝试,笔者觉得信息化与课程教学的有效整合有如下几个特点:

(一)有利于创设情境,真正发挥学生的主体地位。

运用源于生活的视频实例。创设情境优于其他手段,它能根据学生的认知水平和兴趣,将抽象、枯燥的理论变得通俗化,更能引发学生积极参与,使学生的主体地位得到真正的体现。

(二)有利于促进探究性学习。

用仿真实验尝试总结,动画归纳、提高,题库深化迁移,帮助学生加深对公式的理解,学生全程经历“推导一总结一提高”的探究过程,不仅获得了知识与能力,更获得了掌握解决问题的方法,获得了情感体验。

(三)有利于增加课堂容量。

利用计算机信息化容量大的特点,可多个公式同时出现在一个界面,减少板书和画图时间,用直观、全面的界面帮助学生在比较中理解、记忆公式,提高上课的效率,增加课堂容量,使教学更有效果。

在当今职业教育与培训中,人们更希望通过新的学习方法来获得相互关联的职业知识,而不是孤立和僵化的学科性知识,我们应当意识到,专业基础课的学习是为专业课的学习做好准备的,在教学中与信息技术的有效整合,有利于学生从旧的学习方式转到新的学习方式上来,无论是教师的教还是学生的学都显得轻松多了,有效促进学生的全面发展。

(作者单位:广州市电子信息学校)参考文献:

〔1孙杰远.信息技术与学科整合〔M1.北京:北京大学出版社,2002.

〔2陈至立.教育部部长陈至立在全国中小学信息技术教育工作会议上的报告〔N1.中国教育报,2000-11-6.

〔3李克东.信息技术与学科整合的目标和方法〔J1.中小学信息技术教育,2004,(4).

〔4黄甫全.试论信息技术与学科整合的基本策略〔J1.电化教育研究,2002,(7).

〔5解月光.基于整合理念的信息技术教学应用模式〔J1.中小学信息技术教育,2002,(6).

〔6徐新逸.信息融入教学:为什么?如何做?〔J1.中小学信息技术教育,2002,(10).

〔7程红,张天宝.论教学的有效性及其提高策略〔J1.中国教育学刊,1998,(5).