曹建坤

摘 要:问题可以启迪学生的思维,开启人的思想。教师通过问题的生成及解决能让学生在课堂上感知、感悟,并将知识内化,从而达到现代社会所必备的能力要求。

关键词:信息技术;问题;动态生成

一、动态生成的相关概念

动态对应静态,生成对应预设。“问题”动态生成是指教学过程中教师与学生、学生与学生、学生与静态的教学资源互动过程中产生的“问题”,它是对传统教学过程计划性、因果性、确定性的反思,是对静态设问不足的一种补充。

二、“问题”与课堂教学目标

心理学家鲁宾斯坦说过:思维总是始于疑问或问题,始于惊奇或疑惑。问题的深度决定了教学内容的深度,问题的质量决定了学生的学习质量。随着信息化的发展,社会对教育也有了更高的要求。现代社会要求的人才应善于组织知识而不是堆积知识,有较强的学习新知识的能力,能把知识背景化和整体化后进行创新。线性思维下预设好问题的教学模式已不能适应时代发展的要求。研究型教学方式是使问题在研究的过程中产生,这种教学方式以解决问题为主线,强调问题的生成和解决,从而提升学生知识背景化、整体化的能力。

三、信息技术课堂“问题”动态生成的现状

信息技术是一种操作性较强的学科,项目导向任务驱动的教学模式得到广大教师的认可,一个项目分解成小任务的方法有多种,一个任务完成的方式更是多样,由于学生操作方式、操作习惯不完全相同,若将项目完成过程事先预设,学生再依葫芦画瓢,即使学生记住每一个步骤,与教师的预设完全一样,但是再给学生一个新的项目、新的任务,他们仍然可能无从下手。许多教师已开始意识到这个问题,从而引入更开放的、合作的分组讨论法。但大多数教师看重的是最后的结果,并没重视完成项目的过程中动态生成的“问题”,更没有将其解决方式作为课堂的重要目标来考虑。

四、信息技术课堂“问题”动态生成的要求

(一)营造开放、民主、合作的课堂环境促使学生主体意识的觉醒。

学生主体意识是“问题”产生的基础,需抛弃被动接受知识的惯性思维,改变原有思维习惯,这就需要融洽的师生关系,学生敢于与教师互动,学生之间能有条件地交流。在课堂组织上采用小组形式,小组成员之间进行协作,组与组之间竞争;教学方法上采用以学案引领学生自主操作完成项目或任务的探究式教学方式,让学生融入主体角色。下面以“exce1公式与函数”的教学实录为例进行说明。

请学生计算本班期中考试成绩的总分,下发已有各科成绩exce1文件及学案。

(任务驱动,教师观察,小组讨论完成)。

学生1:用计算器,一个同学算,一个同学输入表格。学生2:若用计算器那学exce1有什么作用呢?

学生3:前一节课用的填充应该可以用,但不知道怎样用。

学生4:在单元格中输入数据内容没相加,只出现原本的数据相加,但没结果。

……

上面的讨论生成了多个问题:①exce1的主要功能能为我们提供哪些最优质的服务?②前一节课的内容是否能应用,怎样用?⑧公式引用计算需要注意些什么?这些知识背景化的“问题”动态生成非常有价值。

(二)以实验报告形式引导“问题”动态生成常态化。

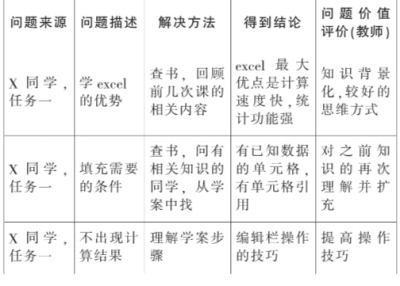

如果“问题”动态生成仅仅是某一次课上突现的灵感,让它瞬时即逝不被分享,既是教学资源的极大浪费,更是对“问题”产生个体的主体意识的压制。若能将“问题”书面化,当作资源保存起来,当作个体能力的见证,“问题”动态生成即可常态化。以实验报告的形式可达成以上目的。上例报告填写如下: