《电子产品设计与制作》课程由四个接近真实产品的项目组成,课程以四个项目为载体,以循序渐进的方式学习电子产品设计与制作的相关知识和技能。如第一个项目是制作一个“可调式直流稳压电源”,这个任务比较简单,只用到十多个常用的电子元器件,但它是一个完整的电子产品,教材的内容是围绕着完成这个项目,通过四个任务呈现:任务一,电路设计;任务二,制作电路板;任务三,电路组装;任务四,调试检验。学生在完成这个项目过程中学习相关的电路设计、制板、元器件识别检测、安装焊接、调试、维修、仪表使用等知识与技能,这是个入门级的项目任务,旨在让学生对电子产品设计与制作有一个整体上的认识,并学到一些初步的知识技能。接下来的三个项目任务难度呈螺旋式上升,学习的知识、技能将更深更广,通过四个项目的学习,使学生具备从事电子产品设计与制作相关的岗位能力。教材设有“任务导学”“小词典”“学习指引与评价”等栏目,其作用在于引领学生学习,为学生研究提供学习素材。通过项目任务驱动,学生在教师的引领下,通过自主研究为主的方式学习相关知识、技能。该课程经内容的整合,配套教材开发,为实施研究性教学打下了良好基础。

中职电类专业课研究性教学策略探究

(二)用“五环节”课型,实施研究性教学

“五环节”课型是教师通过创设研究学习的情境,提供研究学习的平台和资源,帮助学生自主学习,难点内容以问题为导向引导学生研讨交流,最终形成学习成果的课堂结构。“五环节”课型的基本结构为“创设情境-自主学习-研讨交流-成果展示-评价反馈”五个环节。

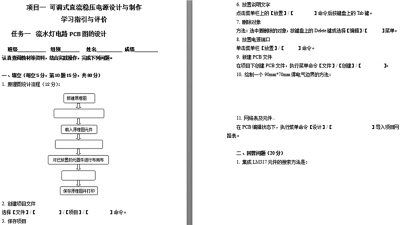

1.创设情境。是由教师给定情境、明确任务。如项目一:“某电子公司接到订单,要求根据所给电路图纸要求设计并制作一个1.2—32V连续可调的直流稳压电源。要求电路板的尺寸不超过90mm×70mm,产品性能稳定,使用方便。”这一环节将学生带入工厂生产的情境中,并明确要完成的任务,即学习的内容。2.自主学习。学生通过小组合作进行自主学习。这一环节以学生自主研究学习为主,在实施过程中,教师给予必要的引领与指导,做好教学过程的调控。为保证效果,配套设计有“学习指引与评价”学习材料,以指引学生学习,完成任务。样例如下:

3.研讨交流。这一环节对一些重点、难点问题进行集中研讨、交流学习。如项目一的任务一中,学生对放置集成电路LM317有困难,不知如何在元件库中查找该元件。针对此问题,则教师需要把握时机,集中组织研讨、交流。针对问题,可先由会做的小组同学上台交流经验做法,教师再适当总结、点拨。通过研讨交流的方式可有效突出学习重点、突破教学难点,达成教学目标。4.成果展示。这一环节是要求各小组展示本组所完成的任务,其目的是督促学生完成任务,检查学生的自主学习情况、研究的成果,也是对学生学习情况的及时肯定与激励。如项目一的任务一在实施过程中,适时组织成果展示,要求各小组展示自己完成的电路设计及PCB情况,并简要讲述制作过程及成功的经验与失败的教训供大家借鉴。这一环节既是展示,也是交流,可以说是对上一“研讨交流”环节的升华。5.评价反馈。这一环节对每个学生的任务完成情况进行检查考评。通过考评,教师可详细掌握学生任务完成情况,掌握任务完成的效果,并及时做出调控。如果存在问题较多,涉及面广,则需“返工”,通过集中讲解等方式解决。如果存在的问题是个别的,则个别私下处理即可。

(三)教学突显研究,学习成效显著

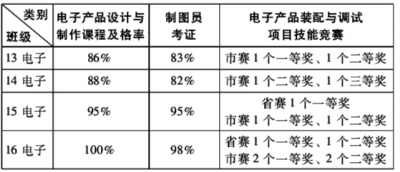

采取以上“五环节”教学突显学生的主体地位,突出师生在“研究”中完成教学任务。课程通过四个项目引领,以及每个项目的四个任务驱动,使学生在研究中学习专业知识,练就专业技能。笔者在15、16级两届电子班进行了两轮完整的“五环节”课型研究性教学实验,取得了很好的教学效果,与13、14级两届同类的电子班综合对比,其主要体现在:1.学生的学习态度有了可喜的变化。以前以讲授为主的教学,学生处于被动的地位,感觉是在“牵”着他们走。而采取研究性教学,学生的主体地位得到了较为突出的体现,老师的作用由“牵”变为“引”。经一段时间的适应后,学生很好地接受了这种教学方式,学习的主动性、积极性方面有了很大的提高。2.学习内容更为开放,教师在研究中教,学生在研究中学。传统教学内容是预设的、封闭的,要求学生按统一要求去完成任务。而采用研究性教学,教学任务的要求是分层的,照顾不同层次学生学习的需要,达到共同进步的目的;而学习内容也较为开放,不再是以往讲什么,练什么的模式,学习的空间有了进一步的扩展,更有利于学生创造性的培养。3.技能水平较前两届有较大进步。经过完整的两轮教学后,实验班15、16级电子班与往届13、14级电子班的课程成绩、绘图员中级证考证的考取率及参加省、市级电子项目技能竞赛的成绩对比,有较大进步。