悬念是一种学习心理机制,它是由学生对所学对象感到疑惑不解,而又想解决它产生的一种心理状态。悬念的设置,能激发学习学习动机和兴趣,使学生思维活跃、想象丰富、记忆加强,并有利于培养学生克服学习困难的意志力。教师在课堂教学中,要善于捕捉时机,恰当设悬念,以拨动学生探索新知识的心理,提高课堂教学效益。

1. 课前设悬念,学习添情趣

俗话说,良好的开端是成功的一半。教师在讲授新课前,先设置悬念,以触发学生的求知欲,产生一种非知不可的情感,形成认知“冲突”,“冲突”一旦形成,学生的注意力最集中,思维处于最积极的状态,从而更好地激发学生的学习兴趣。

案例1 “三角形内角和定理”是初中几何最基本的定理之一。对小学未学过几何推理但又知道结果的初中生来说,对几何推理显得无从下手、抽象难懂,为激发学生的学习兴趣,在介绍本定理的推理之前,笔者对这个定理作了如下处理:

师:同学们,今天我们要来探索三角形的三个内角和究竟是多少度。

生:180°。

师:你们是怎么知道的?

生:在小学时,老师教我们把三角形纸片的两个角剪下来,拼在第三个角的顶点处,得到一个平角,所以三角形的三个内角加起来是。

师:很好,你还记得小学做过的事。现在请大家再来剪一剪,拼一拼?好吗?

生(齐声):好。

学生纷纷拿出剪刀和纸片(课前教师要求学生带剪刀),开始剪拼。过了大约两三分钟,全部拼好,放在桌面上。

师:大家都做得很好。但这个结果是通过一两次实验得出的,还不足以说明所有的三角形都有相同的结果。前面同学们已经学习了相当多的几何知识,大家能否用学过的知识来证明呢?学生们带着这个悬念,开始津津有味地探究证明方法。

教师在黑板上画出△ABC,要求学生说出已知与求证。

已知:△ABC。

求证:∠A+∠B+∠C=180°。

明确问题后,老师启发:我们不妨从结果来看一下,求证的关键在于两点:①如何提供180°;②怎样把∠A,∠B,∠C加在一起,请大家想一想,然后交流讨论。

学生踊跃发言:

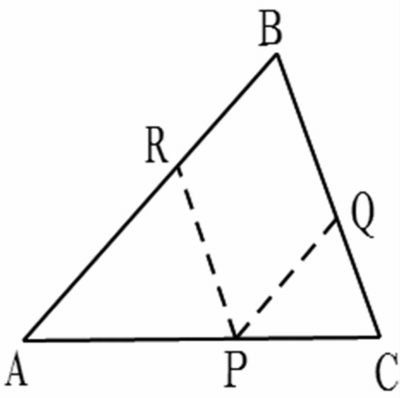

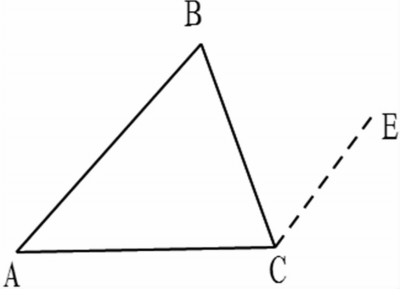

生1:延长BC到D,在△ABC的外部作∠BCE=∠B,这样可要证明∠ECD=∠A。(图1-1)

生2:在△ABC的边上任取一点P,过P点作PR//BC,交AB于R,PQ//AB,交BC于Q,这样也能把三个内角移到一起,而且证明也不难。(图1-2)。

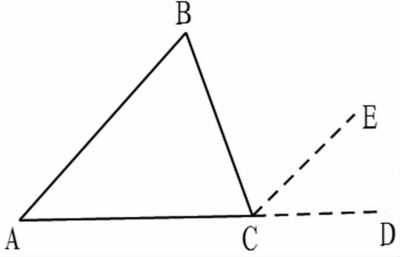

生3:还有一个办法:只移一个角的。这就是过点C作∠BCE=∠B,利用两直线平行同旁内角互补来证明。(图1-3)

师:刚才三位同学都做得很好。确实是动了脑筋,作了一番探究。看来一个问题的解决有时可有多种方法,希望同学们在做几何证明题时,从不同角度,往多方向、用多种方法或途径进行分析和解决问题,从而培养发散思维能力。

2. 课中设悬念,学习见深度

在课堂教学中,教师除了要顺理成章地进行新课讲授外,还要有目的、有意识地设置悬念,拓宽学生的思维,使学生有所思,思有所得,以达到举一反三的效果。

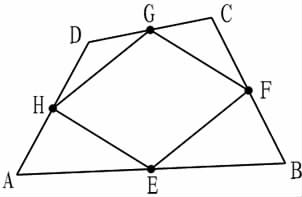

案例2 在学习“三角形的中位线”的应用教学中,首先请每个同学任意画一个四边形ABCD,取各边中点E,F,G,H,再依次连接EF,FG,GH,HE,试判断四边形的形状(图2-1)。对这道题目,学生应用学过的“三角形的中位线定理”就能判定四边形EFGH是平行四边形。