受21世纪教育研究院委托,我参与了该院一项专门针对各地恢复和发展农村小规模学校的调查。在国家叫停“撤点并校”政策的鼓舞下,关心中国农村教育的各路专家学者做起了恢复和发展农村小规模学校的中国梦,这个梦想要成为现实,实在艰难且长远。

叫停“撤点并校”并没有阻止乡村小学消亡的步伐,我终于明白,经过十年的“撤点并校”和大力推进城镇化, 已经影响了农村基础教育的基础。除了少数无力逃出农村的农民微弱地挽留村小的声音外,整个社会居然绝大多数的声音都是支持村小消亡的,人心所向,大势所趋也!

看来,乡村小学必得经历一个死而后生的痛苦过程。

前段时间,笔者走访了据说即将消亡的一个村小——江西省抚州市临川区茅排乡南际村小学。南际村可以算是一个前不着村、后不着店的地方。它虽然划归茅排乡管辖,然而,与茅排乡政府所在地却有大山阻隔,至今无大路通行。1977年抚州师专毕业,在茅排乡中心小学工作了几年,随后30多年一直在南际村小学工作并长时间担任校长的黎友辉老师说,会议特别多,不论春夏秋冬、阴晴雨雪,都得翻山越岭、沿着羊肠小道步行20多里去茅排乡开会。现在年纪大了,再也不想这样辛苦了,几年前辞去了校长职位。

从便利性看,南际村跟该区的腾桥镇更贴近。如今,南际村出大山的乡村公路正是从腾桥镇进来的,路程也不太远,只有10公里左右,虽然有些蜿蜒,却也比较平坦,应该说,南际村所处位置正是相对较好路况的尽头,水泥道路也就是修通到南际村,在村小学门口止住。之前已经知道前往南际村应该走腾桥过,我一路借问,倒也都知道南际村,所以还算顺利,穿过小小的村庄,我的车子停在了村小学门口道路的尽头。

此刻,我的心小小地惊了一下。现在已经开学了,可是这儿全没有一点学校的样子,一扇大大的蓝漆铁门非常醒目地封住了通往楼上的通道,教室的门都关闭着。就算没有朗朗的读书声,至少也应该有老师讲课的声音或者孩子们叽喳的童音传出,难道这个村小已经彻底废弃?当我打开车门继续探寻的时候,从教学楼一楼左边教室里折出一位老人,我才注意到,教室里依稀坐着孩子,总算还是个学校!

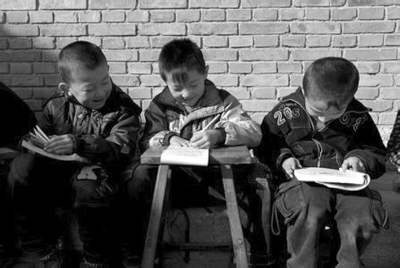

黎友辉老师给我介绍了目前学校的状况:所有的学生都坐在这间教室里,总共10人,其中学前班5人,一年级2人、二年级3人,现有两位老师,采取这种特有的复式班教学模式。两个老师分了工,一人上午的课,一人下午的课。说起学校的前景,黎老师凄然道:这个学校明年应该就办不成了。现在的学生中,实际属于义务教育的只有5人,其中4人分属于两个家庭,这两个家庭因为比较贫困,也要求办三年级,但有关部门已经在做他们的工作了,认为这个小学实际就只是为他们两个家庭办的,成本太大了,何况现在师资和资金都非常紧张。黎老师认为,三年级应该有英语课,可我们两人不懂英语,所以,三年级就应该到中心小学去上了。这样,二年级也办不成了,所以,估计明年就得撤。

南际村是一个户籍人口约500人的小村,包括四个自然村,目前大部分人口都外迁了,常住人口约100余人,都是老少病弱。村子都空了,有个村庄现在只有两位80多岁的老太太居住,别无他人。听说这种情况,我表示不可思议,我无法想象老人是怎样生存的。这里有重视教育的传统,早在1987年前后,村里就出现了最早的少科班大学生,到如今这个小小的村庄先后共走出去四五十个大学生(一说是六七十个大学生),单说今年高考,这个村庄就考上了7个,其中一本2人、二本5人,我想这确实是相当惊人的成绩。这些成才的人,几乎都是他们的学生, 学校规模最大的时候有80余人,9个老师,开办了一至六年级。谁也想不到,这样的一个学校说没就要没了。

黎老师认为,城镇化是个大趋势,人都没了,学校自然是办不下去了。这儿条件太差,靠山里的资源活不下去,一个家庭一年只有二三千元的收入,出去打工的赚了钱也不想回来。“如果早十年把公路修进来,可能都不会有那么多人到城里去买房子,如今路有了,人没了!”黎老师如此感叹。没有如果,如果有如果的话,我希望十年前没有这个“撤点并校”政策,正是这个政策把村小搞垮了,搞得把改变命运的希望寄托在教育上的村民的心哇凉哇凉的,这才使他们不计成本地迁往城市。我明白了,“撤点并校”政策其实是一条鞭子,一条把农民驱赶到城市去的鞭子,以成就某些人好大喜功的“城镇化”嗜