读书是世界上门槛最低的高贵之举。对于广大中小学生来说,博览群书是他们增长见识、获得智慧的途径之一,丰富的知识不仅可以帮助他们迅速提高语文素养,还可以转化为他们的创造力,促使他们早日成材。多年来,我们一直提倡让学生多读书,读好书,但收效不容乐观。据媒体报道,中国人年均读书0.7本,与韩国人均每年读书7本、日本人均每年读书40本、俄罗斯人均每年读书55本、以色列人均每年读书64本相比,中国人的阅读量少得可怜。作为一位语文教师,我对这一组对比数据感到忧心。因此,只要谁有办法有措施能够推动学生多读书,读好书,我都会乐观其成。

但是对于近年来某些地方炒得很热的“海量阅读”,我却有些疑虑。

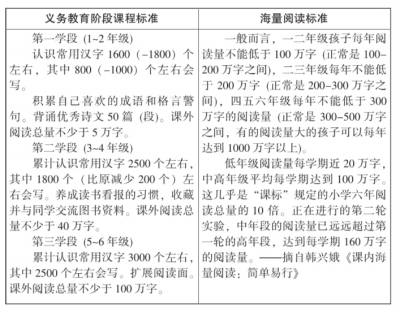

首先,“海量”的量是多少?如何界定?当代资讯发达,新词不断涌现。稍不留神就要落伍了。“海量”,“海量”,海一样的量。听起来比我们平时说的“大量”似乎多得多。那么多少阅读量才能称得上“海量”呢?“海量阅读”的倡导者兼实践者实验的对象是小学一到六年级的学生,我就以义务教育阶段语文课程标准小学部分的阅读标准跟“海量阅读”的标准做一个“量”的比较(见下表)。

跟《课程标准》相比,倡导并实施者的量果然很大。但是即使是这样大的“量”,也还达不到人们心目中“海”的标准,“海量阅读”显然是一种夸张的说法。有的社会办学机构更是把“海量阅读”的“量”在上述标准上再加一码:

如今女儿已上小学,特别喜欢读书,一天甚至可以阅读10本。“父母不能分分钟陪伴在孩子身边,书是一个涵养丰富的学者,像宝藏一样引导孩子去看见更大的世界。”何芳说女儿从不腻在她的身边,因为她有强大的精神世界,有自己的生活。而对于高年级、面临升学压力的孩子,海量阅读提供“一分钟