设计意图:先设计例1、例2两道简单的题目,目的是让学生记住其基本图形的性质和特点;然后再出示例3这道比较复杂的题目, 让学生对这道题目的图形进行适当地分析和提炼,辨认出例1、例2的基本图形, 或者构造出它们的基本图形;从而根据基本图形的性质, 择取有用的信息和结论, 迅速地找到证题思路和证题方法,让学生感受基本图形对几何证题的作用,培养学生对几何图形的拆分能力,提高学生顺向推理的问题解决技能.

三、精于变式题组的设计,提高学生问题解决的迁移能力

在样例学习中至少应该向学习者提供两个以上的样例,学习效果才会较好.样例中变式的增加可能促进图式和迁移的获得,因此设计出有利于学生把握问题性质特征的系列样例,促进学生的问题解决迁移是教师教学设计的主要手段.

我们可以先对样例中某个关键的表面特征进行变异,引起学生对该特征的重视,并对问题的类型进行类比,从而找到解决问题的恰当方法.然后教师再引导学生利用表面相似这个“相同中的不同”找出源问题所要体现的知识点和思想方法.与此同时,问题类型的相似使得学生模仿这种解题思路,并运用于具体的新问题中.而且学生将逐渐变得有心得和自信,能够逐步摈弃表面特征继而转入根据结构特征对问题进行类比、归纳,促进图式和迁移的获得.

案例三:判断全等或相似的两个直角三角形斜边互相垂直的变式设计.

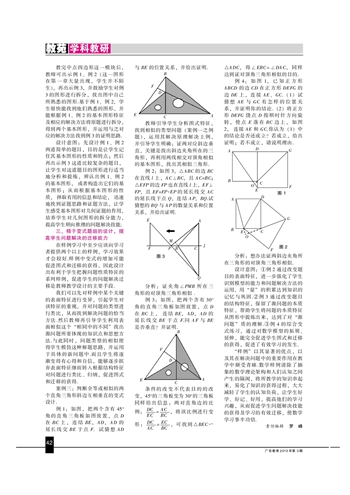

例1:如图,把两个含有45°角的直角三角板如图放置,点D在BC上,连结BE,AD,AD的延长线交BE于点F. 试猜想AD与BE的位置关系,并给出证明.

教师引导学生分析图式特征,找到相似的类型问题(案例一之例题),运用其解决原理解决上例,并引导学生明确:证两对应斜边垂直,关键是找出斜边夹角所在的三角形,再利用两线相交对顶角相似的基本图形,找出其相似三角形.

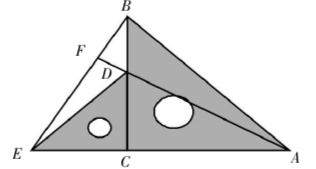

例2:如图3,△ABC的边BC在直线l上,AC⊥BC,且AC=BC;△EFP的边FP也在直线l上,EF⊥FP,且EF=FP·EP的延长线交AC的延长线于点Q,连结AP,BQ.试猜想的BQ与AP的数量关系和位置关系,并给出证明.

分析:证夹角∠PMB所在三角形的对顶角三角形相似 .

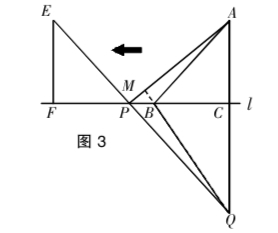

例3:如图,把两个含有30°角的直角三角板如图放置,点D在BC上, 连结BE,AD,AD的延长线交BE于点F.问AF与BE是否垂直?并证明.

条件的改变不代表目的的改变,45°的三角板变为30°的三角板同样给出信息:两对直角边的比例:■=■,将该比例进行变形:■=■,可找到△BEC∽△ADC,得∠EBC=∠DAC,同样达到证对顶角三角形相似的目的.

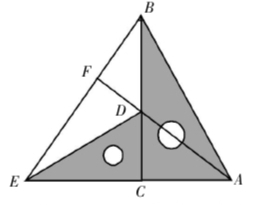

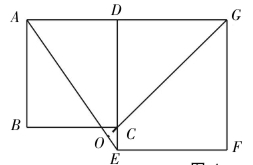

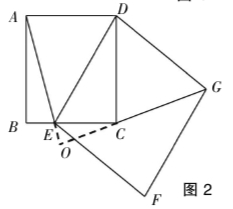

例4:如图1,已知正方形ABCD的边CD在正方形DEFG的边DE上,连接AE、GC.(1)试猜想AE与GC有怎样的位置关系,并证明你的结论.(2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转,使点E落在BC边上,如图2, 连接AE和 GC.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.

分析:想办法证两斜边夹角所在三角形的对顶角三角形相似.

设计意图:①例2通过改变题目的表面特征,进一步强化了学生识别模型的能力和问题解决方法的运用,用“量”的积累达到知识的记忆与巩固.②例3通过改变题目的结构特征,保留了源问题的本质特征,帮助学生将问题的本质特征从图形中提炼出来,达到了对“源问题”质的理解.③例4的综合变式练习,通过对数学模型的拓展、延伸,能完全促进学生图式和迁移的获得,促进了有效学习的发生.

“样例”以其显著的优点,以及其在解决问题中的重要作用在教学中颇受青睐.数学样例清除了抽象的数学理论架构和人们认知之间产生的隔阂,将所教学的知识串起来,易化了知识的获得过程,大大减轻了学生的认知负荷,让学生好学、好记、好用,提高他们的学习兴趣,从而促进学生问题解决技能的获得及学习的有效迁移,使数学学习事半功倍.

责任编辑 罗 峰