坚持改革创新,为义务教育均衡发展提供体制机制保障

广东坚持以体制机制改革创新为突破口,将其贯穿教育工作始终、落实到各个环节,为推进义务教育均衡发展提供了不竭动力和有力保障。

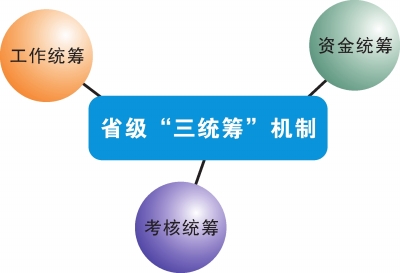

1.创新以“三个统筹”为核心的省级统筹管理机制

2003年,广东出台并在全国率先实施县级党政主要领导干部基础教育工作实绩考核制度。2007年,又将考核对象由县(市、区)党政主要领导干部扩大到地级及以上市和所有县级行政区划单位的党政正职和分管教育工作的副职领导,并建立起公告制度和奖惩制度。这一制度在落实政府主体责任,促进各级党政领导重视义务教育上发挥了重要作用。2011年开始,广东探索建立了以“三个统筹”为核心的基础教育省级政府统筹落实机制。一是实行工作统筹。通过建立省-市-县(市、区)政府一级抓一级,层层抓落实的“纵向统筹”机制和省、市、县(市、区)各级建立的有关职能部门参加的协调联动的“横向统筹”机制,从分散多头布置工作转为整体系统推进,加大了工作统筹力度,形成工作合力。二是实行资金统筹。通过“全面规划,整体推进,总体考评,综合奖补”的资金奖补办法,把各级财政教育投入、各项教育专项资金和社会各界支持教育的资金统筹起来,从“碎片化”分散投入转为“整体化”集中投入,大大提高了资金使用效益。三是实行考核统筹。省委、省政府清理合并考核检查评比项目,通过优化整合,把教育创强争先的督导验收列为对市、县(市、区)、镇(街)政府进行考核检查评比项目之一,统一建立奖惩考核办法,统一制定考核指标体系,统一组织实施督导评估,从分散多头考核转为集中统一评估,确保了各项任务能够按要求完成,各项目标能够如期实现。

2.完善“以县为主”义务教育管理体制

明确县级政府举办义务教育的责任。县级政府负责义务教育学校设置规划、建设、维护,使每所学校都达到省定办学标准,确保学生和教职工安全。负责义务教育人、财、物等相关资源在县域内均衡配置。实行中小学教师工资县长负责制,省财政加大对欠发达地区一般转移支付力度,保证教师待遇与公务员“两相当”。对负责面上学校指导和行政管理的乡镇中心校,增加3至5个编制,解决乡镇教办撤销后管理人员不足问题。学校人事管理实行分工负责,教师编制由县级编制部门负责拟定上报,教育行政部门负责在核定编制总额内将教师编制直接安排到中小学。教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩由县级教育行政部门负责。经费管理实行由县级或乡镇教育结算中心统一管理。

3.创新义务教育办学体制机制

注重发挥优质教育资源的辐射带动作用,结合区域、学校实际,大胆探索多样化的办学体制,迅速扩大了教育资源特别是优质教育资源的供给。特别是近年来,积极鼓励各地加大县域内教育资源整合力度,采取合并、托管、一校多区、集团办学和建立学校联盟等办学形式,推动名校输出优质教育资源、输出管理,带动其他相对薄弱学校共同发展,不断缩小城乡、校际之间义务教育发展差距。其中,惠州市各县区采取优质学位“扩容促优”、城乡教师“一盘棋”流动等措施,实行教育经费一体落实、设施设备一体完善、信息化建设一体推进、学校布局一体规划等“四位一体”模式,开辟城乡教育一体化联动发展的“追峰隆谷”式均衡之路。佛山市南海区建立“学校互助共同体”,各校之间取长补短,相互协作,打通了学校之间的文化界限,分享教育资源,交流先进办学和管理理念,实现了“以低促高,以高带低”的良性互动机制。

4.创新义务教育经费投入机制

一是率先制订省级财政教育投入“一揽子计划”。2012年,省制订《2012-2015年省级财政教育投入和项目安排》的“一揽子计划”,确定2012-2015年省教育厅管理的省级财政教育投入1180亿元,建立起教育投入稳