“估算怎么教啊?”“估算考什么?”“估算有答题格式吗?”“讨厌的估算惹的祸!”两年前教师们在群里大吐苦水,尽是愁云密布痛苦状。

2010年和2013年我先后两次教二年级,用的都是人教版教材, 2010年用的是2001年初审通过的教材,在二年级上册“100以内加法和减法(二)”里明确提出“加、减法估算”课题,把两位数估成“接近的整十数”。何谓“接近”,基本上以“四舍五入”为考量标准。教这部分内容的时候碰到不少问题,尤其是个位是4或者5,十位数字又不大的两位数,“入”或“舍”结果相差10,感觉甚怪,让家长、学生、老师三方都有困惑和纠结。

当时有一道这样的练习题:

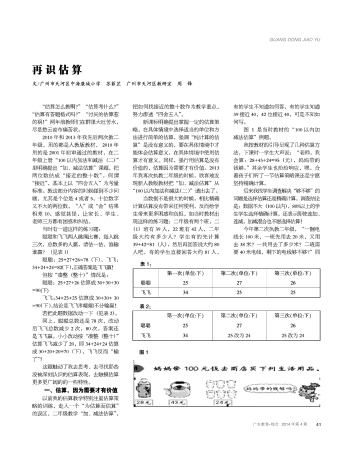

聪聪和飞飞两人跳绳比赛,每人跳三次,总数多的人赢,请估一估,谁输谁赢?(见表1)

聪聪:25+27+26=78(下),飞飞:34+24+24=82(下),正确答案是飞飞赢!

但按“凑整(整十)”情况是:

聪聪:25+27+26估算成30+30+30 =90(下)

飞飞:34+25+25估算成30+30+ 30 =90(下),结论是飞飞和聪聪不分输赢!

若把此题数据改动一下(见表2)。

同上,聪聪总数还是78次,改动后飞飞总数减少2次,80次,答案还是飞飞赢。小小改动按“凑整(整十)”估算飞飞减少了20,即34+24+24估算成30+20+20=70(下),飞飞反而“输了”!

这题触动了我去思考、去寻找那些没被深刻认识的估算表现,去触摸估算更多更广阔的的一些特性。

一、估算,因为需要才有价值

以前我的估算教学特别注重估算策略的训练,走入一个“为估算而估算”的误区,二年级教学“加、减法估算”,把如何找接近的整十数作为教学重点,努力渗透“四舍五入”。

新课标明确提出掌握一定的估算策略,在具体情境中选择适当的单位和方法进行简单的估算,强调“纯计算的估算”是没有意义的,要在具体情境中才能体会估算意义,在具体情境中使用估算才有意义。同样,强行用估算是没有价值的,估算因为需要才有价值。2013年我再次执教二年级的时候,欣喜地发现新人教版教材把“加、减法估算”从“100以内加法和减法(二)”请出去了。

当数据不是很大的时候,相比精确计算估算没有带来任何便利,反而给学生带来更多困惑和负担,如当时教材出现这样的练习题:二年级有两个班,二(1)班有39人,22班有42人,二年级大约有多少人?学生有的先计算39+42=81(人),然后再回答说大约80人吧,有的学生直接回答大约81人,有的学生不知道如何答,有的学生知道39接近40,42也接近40,可是不知如何写。

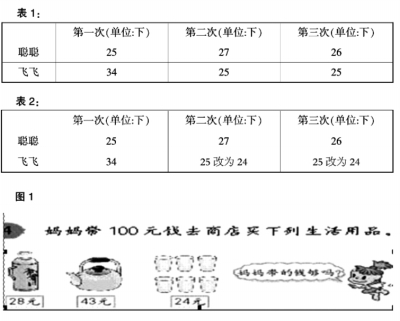

图1是当时教材的“100以内加减法估算”例题。

我按教材的引导呈现了几种估算方法,下课时一学生大声说:“老师,我会算:28+43+24=95(元),妈妈带的钱够。”其余学生也纷纷响应,嘿,合着孩子们听了一节估算策略课还是宁愿坚持精确计算。

后来我找学生调查解决“够不够”的问题是选择估算还是精确计算,调查结论是:数据不大(100以内),80%以上的学生学生选择精确计算,还表示即使连加、连减,加减混合也不愿选择估算!

今年第二次执教二年级,“一捆电线长100米,一班先用去20米,又用去38米?一共用去了多少米?二班需要40米电线,剩下的电线够不够?”同