反观当下的课外阅读指导,教师为什么不愿意或很难拨动学生的情感体验之弦呢?笔者认为无外乎有两个主要原因。一方面是功利主义思想的诱导。一些教师在立足考试成绩、语言积累、提高写作水平等功利思想的诱导下,在课外阅读指导中重语言应用、轻生命成长,重情节猎奇、轻情感体验,重表达技巧、轻人文素养,重语言操练、轻语言生命,把一部部感人至深、催人泪下、荡气回肠的儿童文学作品解读成一个个紧张刺激的情节故事,肢解成一段段冷冰冰的精彩句段,还美其名曰“读写结合”。殊不知,这样的训练会“让孩子的心灵丧失温存和柔软”。试想,作品成了机械、乏味、生硬的文字符号,情感被过滤了,思想被筛离了,精神被忽略了,这样的作品孩子们会从心底喜欢吗?即使喜欢,又能持续多久呢?另一方面是课外阅读指导贪多求全的误导。一些教师为了尽可能地展示更多的作品章节,从而展示作品优美的形象及其表面魅力,故而减省了想象和熏陶过程,简化了体验和审美过程,略去了创造和生成过程,把学生对作品重点章节内容的共鸣、想象、生成、内化等相统一的立体体验过程简化为“摘录—诵读—迁移—引导”的“作品演示”过程。如此作为,致使学生的脑子里如马蹄杂踏,堆砌了许多作品的“零部件”;原先浑然天成、有血有肉的作品,变成了杂乱无章、毫无生气的东西,又怎能让学生产生共鸣之心,对作品中的情感体验怦然心动呢。

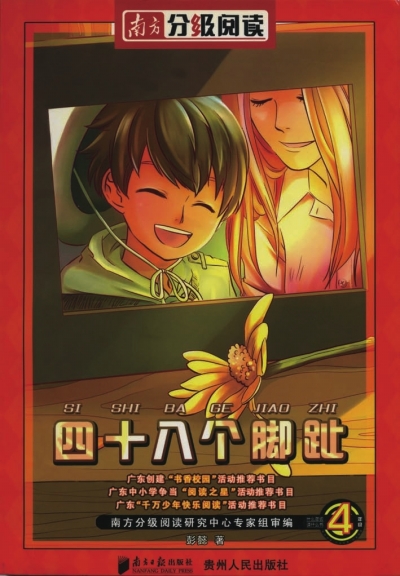

其实,在《四十八个脚趾》的课外阅读指导课上,教师不妨抓住变成怪物后的妈妈是如何珍惜与青子相处的时光,尤其是母子间的对话这些情景铺展开来,让学生闭着眼睛,想象一下青子内心的情感世界:妈妈消失后的孤独和思念,妈妈以怪物的样子出现后的恐惧、惊讶和欣喜若狂,与妈妈相处的温馨和幸福,等等。这样的情感体验,必定会使一个孩子对母亲的眷恋和爱心在刹那间发出耀眼的光华!孩子们会自然而然地联想到自己和母亲相处的点点滴滴:自己对外出未归的母亲的思念,母亲对自己的百般呵护,自己想方设法地表达对母亲的爱戴,母亲为了自己的成长艰辛付出、不辞劳苦,自己在母亲面前撒娇时的欢笑,母亲因为自己乖巧懂事而流下欣慰的眼泪,自己看到母亲憔悴后的心疼、心酸,母亲看到自己长大了而万分激动……想着想着,学生就会不知不觉地把自己当成青子,随着青子走进作品,走进青子的内心世界,与他一起经历喜怒哀乐,一起见证青子和自己生命的共同成长。这才是作品中最有魅力、最具价值的地方。此时此刻,孩子们定会发自内心地渴求阅读整部作品,从而使“营造人人爱读书的良好氛围”的教学目标得以实现。

优秀的儿童文学作品,是生命的温床,是灵魂的小屋。教师在阅读指导过程中,应带领学生去深刻感受作品中蕴含的思想情感,才能真正调动学生的阅读兴趣,从而在体验式课外阅读中促进孩子生命的成长。

责任编辑 许纯子