执意

生活在精神之中。

雨淅淅沥沥又稀稀疏疏。

一月又一月,在一日之内。

事物成了梦,梦成了事物。

后来我好了;铃铛回到橱柜里。

雨停了。小狗站在门口,

喘着气到门外去。

我好了,后来我长大成人。

而时间继续——就像那场雨,

那么多,那么多,仿佛一种无法移走的重负。

我是个孩子,半睡半醒。

我病了;我被人保护。

我活在精神的世界之中,

灰雨的世界,

失去的世界,回忆的世界。

然后,突然,太阳闪耀。

而时间继续,甚至在一无所剩的时候。

那感受的成了记忆,

那记忆,成了感受。

诗歌评点:这首诗歌比较简单,就是诗人回忆了小时候病中的那段生活。我们从题目入手——“时间”,诗歌起笔“总是太多,然后又太少。” 你看,多扣题,起笔就写时间。童年的时间会觉得很多,然后成年后时间会太少,开宗明义,表达了时间在人生中的不同感受。中间部分,“一月又一月,在一日之内。” 生病的时间,让诗人觉得很漫长。结尾处,有两句写“时间继续”,第一处“而时间继续——就像那场雨/那么多,那么多,仿佛一种无法移走的重负。” 长大之后,时间还要进行下去,这时候时间仍然像病中的雨那样,连绵不绝,淅淅沥沥。第二处“而时间继续,甚至在一无所剩的时候。/那感受的成了记忆,/那记忆,成了感受。”病后的日子在继续,当时病中的阴霾仿佛不存在了,因为健康了。当时病中感受到的,成为了记忆。而在记忆中的病中的情况,就是最深刻的感知。所以,“时间”贯穿全诗,刻录了小女孩从生病到病好的整个过程。

此外,这里还有一个意象“雨”,雨一直下,直到小女孩恢复健康,“雨”停了,太阳出来了。我们还可以看到雨和时间有一种联系,都是迷迷蒙蒙,纠缠在小女孩的世界里。诗歌层次分明,条理清楚,既有智性思考,也有感性表达。

总之,我们要了解作者的诗,离不开作者的三个维度,这就是我们上面所说的:美国病人、死亡意境、失意伤情。这首诗中突出地体现出一种病人的心态,记录了病中的感觉与觉察。作者诗歌主要是通过意境的片断来组接递进性。作者热衷于单独的意境,然后让它们拼装起来,这样,作者的诗就是无数的细小的瞬间的感受,组成一个连续的意象墙,作者并不对这些意象本身进行衔接处理,而是让意象本身说话,所以,我们能够通过这样意象的组接感受到作者的内心的表达。作者的诗总体来说,并不晦涩,意象是明确的,比那些胡乱地拼凑意象之作让人一头雾水要明白晓畅得多了。

三、抛砖引玉,期待后来人

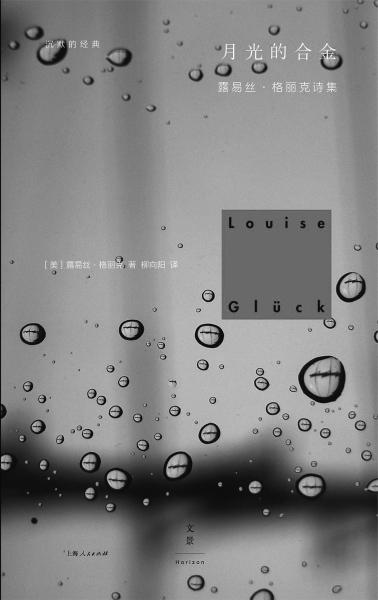

现在,我们回顾常见的欣赏现代诗歌的方法,从诗歌技巧层面出发,比如:回环往复、陌生化、蒙太奇、悖论、修辞等。我还可以从“诗歌形式、节奏、寓言神话、意象、意境、对现实生活的应和”层面欣赏诗歌。或者,我们抛开所有束缚,自由解读诗歌。现代诗歌作品迭出,我们的解读的方法会越来越多,解读过程也会越来越细腻。面对2020年诺贝尔文学奖得主露易丝·格丽克的诗歌,我们仍然可以用以上方法去尝试解读,在这里我只是抛砖引玉。

相关评论家认为,露易丝·格丽克的诗歌“经常像是宣言或论断,不容置疑。”开始,我以为她是一个干净利落的雄辩家,因为她确实也有这样的诗句:“出生,而非死亡,才是难以承受的损失。”但后来,我还是模模糊糊感觉,她的诗歌有说理,但也有故事;有直言不讳但也有逦迆曲折;有清晰明断,也有朦胧迷离;有语言的炼金术,修辞术,更多的是情感的朴实流动,只不过时而激荡,时而克制。

很遗憾,露易丝·格丽克的很多诗歌我也没有看懂,那些句子、词语、意象,在它们的断裂处,诗人究竟填充了些什么呢?诗歌的“意脉”在哪里?诗歌回应了当下哪些社会问题?表现了哪些生存困境?需要留给大家继续解读。不过,有一点可以确定,正如米沃什所说“不是我们见证了诗歌,而是诗歌见证了我们”。

(作者单位:广东东莞中学松山湖学校)

责任编辑 李 淳