错解:∵点A在曲线f(x)=-x2+3x上,且f′(x)=-3x2+3,∴ f(2)=-9.

故所求切线方程为y+2=-9(x-2),即9x+y-16=0.

正解:设切点为P(x0,y0),

∵f′(x)=-3x2+3,

∴在点P处的切线方程为y-y0=(3-3x02)(x-x0).

又切线过点A,

∴ -2-(3x0-x03)=(3-3x02)(2-x0),

整理得x03-3x02+4=0,即(x0+1)(x0-2)2=0,

∴x0=-1或x0=2.

当x0=-1时,切线经过点P(-1,-2)和A(2,-2),切线方程为y=-2;当x0=2时,切线方程为9x+y-16=0.

剖析:本题遗漏了y=2这条切线,失误的原因是把过点A的切线理解成在点A处曲线的切线.曲线在点A处的切线指的是切点在点A处的切线,而过点A的切线除了切点在点A处的曲线切线还可能存在切点不在点A处而经过点A的切线,两者是有区别的.因此,解题时必须理清头绪,分清这两个易混淆的概念.其实,“曲线在某点处的切线”不是“过曲线上某点的切线”充分必要条件,而是必要不充分条件.

5. 证明问题时逻辑循环引起的错误

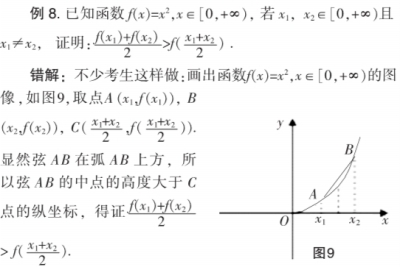

“形”并不能作为证明的依据,遇到证明题时,在几何直观分析的同时,还要进行代数抽象的探索,并用严谨的数学语言写出证明过程的理论依据,这样才算做好证明题.应用数形结合时,“形”只是一种手段,一个工具,而不是理论依据.不论是怎么样的题目,“形”只是我们思考问题的种方式,为解题提供一些帮助,但我们都要写出我们做这道题的理论依据,这样才会让人知道你不是直接从图像中看出来的或者是猜测得到的,这样才有说服力,有是有效的.

剖析:这里要证明的不等式,正是凹函数的定义,用凹函数的直观图形来证明不等式成立是一个逻辑循环,自己来证明自己.其实,用作差法即可证明.本题的定义域可改为全体实数也成立.

总之,数形结合的确是一个非常好,也非常实用而且重要的思想方法,应用性强.但它又是一把双刃剑,有诱惑也有陷阱.因此,我们在运用时,要注意利用“数”的精确性,注意数形转化的等价性,注意图形的全面性,在直观的同时,辅有严谨的演绎.

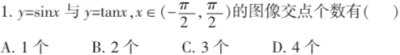

你来做做:

2. 方程=2sinx的解的个数是( )

A. 6个 B. 7个 C. 8个 D. 9个

3.(2013北京卷,理科8)设关于x,y的不等式组2x-y+1>0,x+m<0,y-m>0表示的平面区域内存在点P(x0,y0)满足x0-2y0=2,求得m的取值范围是( )

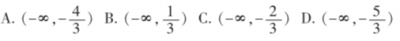

4. 当x∈(1,2)时不等式(x-1)2<loga x恒成立,则实数a的取值范围是( )