(2)试题中明确说明了纸带上的O点为第一个点,因此,v0=0,可以通过计算B点的动能得到动能的增加量,在判断实验结论时,允许实验误差的存在.

结论:在误差允许范围内,可以认为相等,因此验证了机械能守恒定律.

【答案】(1)3.90;(2)ΔEP=mghB=7.70mJ,

ΔEk=1/2mvB2=7.61mJ.

在误差允许范围内,可以认为相等,因此验证了机械能守恒定律.

【反思】本实验在进行数据处理时,有两个方面的问题需要正确理解.第一,要根据实验的要求保留3位有效数字;第二,在重物的质量m未知的情况下,在验证时可用含有m的表达式表示动能和势能的大小.

三、利用验证机械能守恒的思路进行创新实验

创新实验是新课标模式下高考的重点,其创新的思想方法必须要掌握,利用机械能守恒进行创新实验是一个新的举措,实验问题不一定很难,但创新的思想很重要.

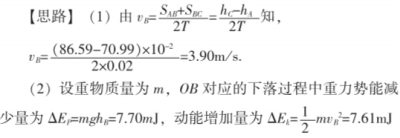

【案例2】(2013·重庆理综)我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后,某课外活动小组对舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣.他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水,制作了如图3所示的装置,准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系.要达到实验目的,需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的 和在橡皮条阻拦下前进的距离,还必须增加的一种实验器材是 .忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力,重力加速度已知,根据 定律(定理),可得到钢球被阻拦前的速率.

【分析】(1)在忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力的条件下,可以认为钢球在释放时相对于水平木板的重力势能转化为钢球的动能(刚到达橡皮条),之后,钢球的动能转化为橡皮条的弹性势能,因此,既可以利用机械能守恒定律得到钢球被阻拦前的速率,也可以利用动能定理探究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系.

(2)为了获取钢球被阻拦前的速率及钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系,本实验中要利用刻度尺测量有关的长度(钢球刚释放时到水平木板的高度及钢球在橡皮条阻拦下前进的距离.

【答案】距水平木板的高度,刻度尺,机械能守恒(动能).

【反思】本实验虽然是一个探究性实验,但实验的难度不大,在实验中不需要求推出钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系式,这在一定程度上降低了实验的难度.只要明确实验的基本原理,能进行简单的实验设计就不难得到正确的答案.

四、创设实验条件完成实验

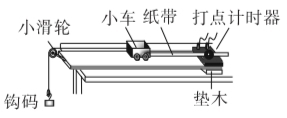

【案例3】(2013·福建理综)在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中(装置如图4):

(1)下列说法哪一项是正确的 .(填选项前字母)

A. 平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上

B. 为减小系统误差,应使钩码质量远大于小车质量

C. 实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放

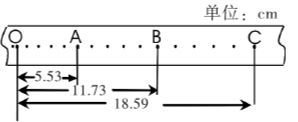

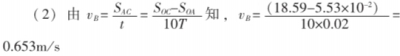

(2)图5是实验中获得的一条纸带的一部分,选取O、A、B、C计数点,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则打B点时小车的瞬时速度大小为 m/s(保留三位有效数字).

【分析】本实验中由于细线拉力做功使小车动能发生改变,问题是影响小车动能改变的因素还有摩擦力,同时也没有很好的办法计算细线拉力的大小,只能用钩码的重力替代细线拉力,因此,在实验中必须创设两个条件,才能完成实验.第一,将摩擦力的影响消除;第二,合理调整钩码质量与小车质量关系,使钩码的重力能替代细线拉力.

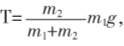

【思路】(1)在平衡摩擦力时,通过适当调节垫木的位置,使小车在没有任何牵引的条件下能在倾斜的木板上作匀速运动,答案A错;设钩码质量与小车质量分别为m1、m2,由F=ma可以计算出,可见,当m1?垲m2时,T=m1g,答案B错;为了使纸带能尽可能多记录小车的运动信息,应使小车靠近打点计时器由静止释放,答案C正确.

【答案】(1)C;(2)0.653.

【反思】用图示的实验装置直接探究恒力做功与动能改变的关系有一定的难度,因为影响小车动能的因素太多,很难