以作者视角来共情,我也是在这个过程中寻找到“有料”这一支点的。

引入学生视角的教学灵感来自同事13岁的女儿,记得曾经在课外推荐阅读《爸爸爱喜禾》,备课过程中,当时的她正巧也在看这本书。她说:“这不就是一个生活中普通的爸爸,用幽默自嘲的语言写出了生活的艰难与酸辛吗?”我开始意识到“学生视角”的重要性,于是,放弃了教师先入为主的推荐讲解,安排学生先自行阅读,然后分小组进行分享,竟然收到了意想不到的效果。换个角度讲,“有料”就是课程资源的多重运用。一堂好课,教师要会从实际的教学情境出发,从不同的视角开发和利用相关的教学资源,这些资源既有我们自身的经验积累,更有来自与学生的互动。

《广东教育》:作为首批“粤派名师”初中语文学科工作坊主持人,您是如何带领团队一起探索和践行“四有语文”的?

陈筑:这是个系统的工程,也是一个不断探索的过程。我从教学实践来谈谈我们所追求的“四有语文”课堂。

一堂课要做到“有效、有趣、有料、有魂”,就要把文本细读基础上的个性化备课放在第一位,正所谓“一把钥匙开一把锁”。语文教师要利用自身的专业知识积淀,挖掘出文本中应有的教学价值,设计出既符合语文学科课程需要,又符合学生成长需要的有效教学情境,还原备课的应有属性。让备课真正成为与课程对话、与文本对话、与学情对话、与自身学养对话的一个综合性过程。

我们的具体做法是,探索学科知识、学习过程和学习结果的叠加、整合,形成上下生长、纵横交错的语文内在知识体系,尽可能抓住文本最具教学价值的内容。同单元不同课文的核心教学目标互为补充,环环相扣,保证每节课教学任务的具体性,又实现课程知识建构的体系化。

化静为动,以素养训练贯穿课堂。在教学目标已经确定的前提下,重点准备教的方法与路径。教的内容相对来说是静态的,但教的方法和路径是动态的,根据具体学情而灵活设计。

确保生命在场,学生的情感来自文本的点染。唯有把课文读深读透,作者情感与学生情感才能打通,我们就是要想方法找到这打通的方法。教育不仅仅是考试和升学,教育的作用是帮助学生丰富生命的色彩,拓宽生命的厚度,比如适应生活、独立生活、改善生活的意识和能力,等等。

《广东教育》:作为广东省新一轮“百千万人才培养工程”初中文科名教师培养对象,您是如何不断提升自己的专业研究能力的?

陈筑:忝列“百千万”,结识了很多的名师,让我更真切地感受到作为一名教师,如果没有自己的个性和风格,那么他的课就很可能比较平庸,没有辨识度。

我喜欢乌申斯基的一句话:“在教育中,一切都应当以教育者个性为基础,只有个性才能影响个性的发展定型,只有性格才能培养性格。”一名教师想要更好地促进自身专业成长,就要根据自己固有的知识、能力、水平、特长,逐渐形成自己的教学风格。

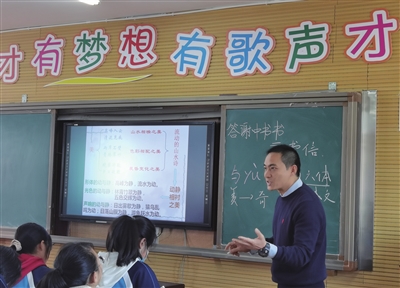

每当学生拿到新课本时,我总会抽出一周左右的时间带着学生们一起分析目录,找各个单元的主题、分析体裁、分析编排逻辑。课堂上,我加入电影课、诗歌欣赏课、作家周、流行歌词分析课等多种新形式。在看似传统的写作课上也会注入个性元素,我让学生给作者写信,与故事人物通信,设计插图,改编或浓缩故事,设计人物新形象等。我坚持用自己的方式润泽学生的心灵,让语文在潜移默化中催化学生的个性健康发展。

教育是不断发展、变化的,教师都将从青涩走向成熟,就是在这样的过程中,我们逐渐找到了自己的特点,进而建立了自己的风格。正如我们所追求的“四有语文”课堂一样,教师通过个性解读与课堂诠释,引领学生学会宽容与理解,形成生而为人所应有的独立判断,以及悲天悯人的人文情怀。

(本文图片由受访者提供)

责任编辑 韦英哲