文/深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 孙 越 李志宏

《义务教育课程方案 (2022年版)》提出,强化学科实践,注重“做中学”,引导学生参与学科探究活动,开展跨学科实践,经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程。C-PBL(Concept Project-Based Learning),意为概念导向的项目式教学或概念导向的项目式学习,是教师统筹规划、精心设计项目作品,学生实施项目任务,通过学生在对复杂、真实问题进行探究、归纳展示的过程,学生掌握所需要的知识和技能,提升核心素养[1]。C-PBL关注学生概念思维的提升、学科概念的深度理解和高阶思维的发展,最终指向关键能力、必备品格和正确价值观的发展。

一、C-PBL的内涵

C-PBL是指在项目式学习全过程中,从教师设计项目到学生完成项目,一直以概念为导向。教师依据对“大概念”学习的学会迁移、理解意义、掌握知能这三层预期学习结果,分解“小概念”逆向设计项目;在指导学生项目研究过程中,引导学生对概念的深度学习和实践应用,通过真实体验,解决真实问题,完成学习任务,达成学习目标;以评价标准为指引,学生展示以归纳、总结抽象概念的应用方法及应用场域为评价要素的项目研究成果,深入研究项目探索内容中可能未被学生理解的概念,为学生将来解决新问题和知识迁移奠定坚实的基础。

概念是思维的基本单位。C-PBL“以概念为导向”中的“概念”是概念的总称,包含以“概念”的内涵和适用范围不同区分的“大概念”和“小概念”;还包含以“概念”的外延包括概念思维、概念应用、概念理解、概念迁移等概念层级建构要素。概念建构性与整合性、概念聚合性与应用性、概念性视角的驱动问题真实性与开放性、合作过程概念性理解、评价维度多元性、研究成果复杂性,是C-PBL的具体特征体现。

二、C-PBL的设计方法

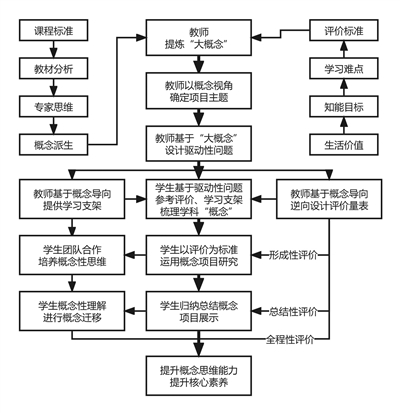

教学的设计方法和设计思路决定着教学成效。C-PBL以培养学生概念性思维能力、概念理解能力和运用能力作为设计项目式学习的出发点,以概念内化和概念迁移为目的逆向设计评价量表和引导项目研究,以概念性视角设计项目,将学生概念化思维能力的培养贯穿整个项目教学过程,达成提升学生核心素养的教学目标。设计方法见下图。

1. 提炼“大概念”,确立设计项目的概念性视角

教师提炼“大概念”,以此视角确定项目研究主题。提炼大概念有八条路径,其中课程标准、教材分析、专家思维、概念派生是自上而下的四条路径;生活价值、知能目标、学习难点、评价标准是自下而上的四条路径[2]。大概念的提取通常是多条路径共同作用,因为顶端的大概念是跨学科的,大概念适用于各种学科和各种现象,具有最普遍的解释力,比如系统、对称、因果、结构、功能以及模式等,教师以这些“大概念”统领设计项目的概念视角,确定项目研究主题[3]。

2. 聚焦真实问题,驱动性问题指向“大概念”

概念本身就能出基本问题,重新组织基本问题,变成驱动问题[4],教师运用概念性视角,基于“大概念”设计出有逻辑性和探究性的真实问题,驱动性问题是指向和突出“大概念”,真实问题均是开放的、复杂的,具有一定难度并强调与生活的连接。学生面对真实问题时,运用学科概念寻找解决问题的答案并不是唯一的。这体现了研究结果的多元性和“大概念”的迁移性。驱动性问题和生活实践产生关联,具有较强的复杂性,一些问题自身不确定、没有标准的答案,促使学生在探索问题过程中构建自身的概念性知识图谱。

3. 设计团队探究,实践内化概念

“团队合作学习”方式是目前最适合学生个体发展的学习方式之一。项目研究开始前,学生自主组建成学习团队,根据驱动性问题,共同梳理出项目研究可能会用到的学科“小概念”。项目研究过程中,通过协同学习—运用学科“小概念”来解决问题;相互促进—对比研