纪录片《我的建筑师:寻父之旅》中,有一段建筑师路易斯·康在宾尼斯大学授课时的录像,路易斯在课堂上讲了一个耐人寻味的小故事。

如果你想要使用砖块,你必须问砖:“你想要什么,砖块?”砖块回答说:“我想要一个拱门。”你跟砖块说:“要知道,拱门是很费钱的。我可以在你的上面做一个混凝土过梁。你觉得怎么样?”砖块却仍然回答:“我想要一个拱门。”学生们哄堂大笑。路易斯·康想通过这个故事告诉我们:尊重你要使用的材料是非常重要的,你必须尊重它,才能去使用它。应该使它获得荣耀,而不是去敷衍它。表达就是驱动。如果你想做出某些效果,你就必须跟它商量。设计正是从中萌发。

建筑如此,人亦如此,何镜堂先生的建筑人生,更是如此。

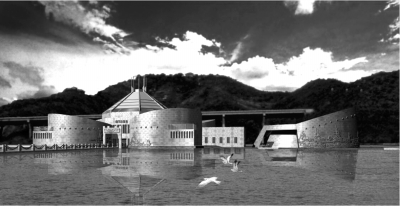

西汉南越王墓博物馆、鸦片战争海战馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、上海世博会中国馆、天津博物馆、钱学森图书馆……一个个如雷贯耳的建筑物在何镜堂先生的设计下在中华大地落地生根,传承了中华历史,赋予了新的时代内涵。何镜堂先生是首届“梁思成建筑奖”的获得者,中国工程院院士,华南理工大学建筑设计院院长,本人及作品获得了数不胜数的奖项与荣誉。

世界上大多的传奇设计师总是给人一种乖张怪戾、性格独特的个人形象,他们或个性古怪,或不善交流,或是人群中孤独的踽踽独行者,何镜堂先生却大相径庭,他风趣幽默,善于协调,重视团队。何镜堂先生今年已是78岁的高龄,却依然精神矍铄,满腔热忱,活跃在建筑行业的第一线,2016年还主持设计了河北省大厂穆斯林文化中心,为其辉煌硕果的建筑事业又增添了浓墨重彩的一笔。回顾何镜堂先生的建筑生涯,你会发现这是一段既传奇却又理所应当的人生旅程,传奇在于先生与众不同的个人品质,而正是这种品质又顺其自然地成就了先生众多优秀作品的诞生。翻开《何镜堂建筑人生》一书,沿着何镜堂先生的人生轨迹,寻找着,思索着,我们究竟能获得哪些感动与激励?

建筑师向前走,也要向后看

历史文化纪念馆、博物馆是何镜堂及其团队最为拿手的招牌建筑类型,这得益于何镜堂先生对历史文化类建筑定位的精准把握,连接传统与现代,迸发传承与创新的火花。这也就是何镜堂先生所说的:建筑师向前走,也要向后看。

无论是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,还是上海世博会中国馆,都体现了何镜堂先生对现代潮流的使用和文化传承的重视,一座建筑,除了拥有现代化的设施与架构,应该有其本身的文化底蕴与精神基础,它才是一座富有生命力的物质载体。

“开放的中国拿什么与世界对话,一定要用现代建筑语言来交流。”何镜堂先生说。“与先进国家相比,我们在环保、节能、新材料和新技术的应用方面还有需要学习的地方。”何镜堂先生认为,这些是一个建筑物最能展现时代精神的方面。在上海世博馆中国馆的设计中,“我们在设计中国馆时非常重视环境与能源问题,有一整套完整的环境保护与能源节约策略体系,旨在以建筑表述‘环境宣言’。”建筑师不同于其他门类的工程师,不可能“躲进小楼成一统”,必须了解现代生活、时代潮流,这是他入大学之初的一个感悟。老师