4. 依据上述反应,再结合金属钠与硫酸铜溶液反应的例子,假如把氯气通入氢氧化钠溶液或氢氧化钙溶液中,又会发生什么反应呢?请试写出反应方程式。

5. 你能用实验方法检验你上述猜想吗?

【设计意图:氯气与上述两种碱溶液反应时可看成是氯气优先与水反应。然后其生成物再与碱反应。这个过程如何做到“启而不发” 呢?这时笔者的做法是触发学生的类比思维,让学生联系之前学过的同样能与水反应的金属钠在与溶液反应时的结果,使学生自己发现问题并且把问题外显化。另外通过实验检验猜想则是检查之前学习的效果,看看学生有没有认识到次氯酸具有漂白性这一特殊的化学性质,同时也为后续解释漂白液或漂白粉的漂白原理埋下伏笔。】

而在学习化学概念或化学原理知识时,这类知识的重要特点就是抽象性强,比较难理解和掌握。所以在具体的教学过程中,我们可以利用学案增加更多的事实素材,创设情景式提问,诱导学生的自主探究。

【案例】人教版必修2第四章第二节《化学能与电能》一课中,关于原电池概念和原理的学案片段。

(教师演示实验:①将锌片、铜片同时插入稀硫酸溶液,学生观察现象;②用导线将锌片和铜片连接起来,并同时插入稀硫酸中,学生再观察现象。)

一、思考与探究

1. 铜片上产生的气体是什么?如何验证呢?

2. 铜片上产生的气体如果是H2,那么H+→H2过程中所得到的电子从哪里来?你能否推断一下,并设计实验进行验证。

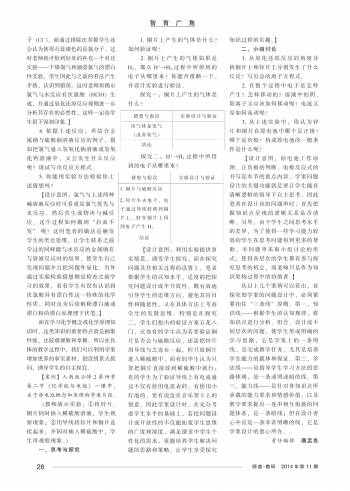

探究一:铜片上产生的气体是什么?

(见图1)

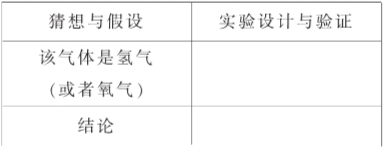

探究二:H+→H2过程中所得到的电子从哪里来?

(见图2)

【设计意图:利用实验提供事实情景,诱发学生探究,而在探究问题及其相关过程的设置上,笔者依据学生的认知水平,适度的把探究问题设计成半开放性,既有效地引导学生的思维方向,避免其盲目性和随意性,又在具体方法上考查学生的发散思维。特别是在探究二,学生们想出的验证方案五花八门,比如有的学生认为若要验证铜片是否会与硫酸反应,还需把锌片用导线与之连在一起,但只放铜片进入稀硫酸中,而有的学生认为只要把铜片直接放到稀硫酸中就行;有的学生为了验证导线上有电流通过不仅有使用电流表的、有使用小灯泡的,更有说连在音乐贺卡上的创意。因此学案设计时,在充分考虑学生水平的基础上,若把问题设计成开放性的不仅能拓宽学生思维的广度和深度,满足课堂中学生个性化的需求,更能培养学生解决问题的思路和策略,让学生享受探究知识过程的乐趣。】

二、小组讨论

1. 从氧化还原反应的角度分析铜片上和锌片上分别发生了什么反应?写出总的离子方程式。

2. 在整个过程中电子是怎样产生?怎样移动的?溶液中的阴、阳离子又应该如何移动呢?电流又是如何流动呢?

3. 从上述实验中,你认为锌片和铜片在原电池中哪个是正极?哪个是负极?构成原电池的一般条件是什么呢?

【设计意图:原电池工作原理、正负极的判断、电极反应式的书写是本节的重点内容。学案问题设计的关键功能就是要让学生能在清晰逻辑的指导下自主思考。因此笔者在设计该组问题串时,首先把握知识点呈现的逻辑关系是否清晰。另外,由于学生之间思考水平的差异,为了使得一些学习能力较弱的学生在思考时能得到更多的帮助,本问题串采取小组讨论的形式,使得各层次的学生都有参与探究思考的机会,而老师只是作为知识架构过程中的协助者。】

从以上几个案例可以看出,在探究型学案的问题设计中,必须紧紧扣住“三条线”原则。第一,知识线——根据学生的认知规律,将知识点进行分析、组合、设计成不同层次的问题,使学生形成明确的学习思路,它是学案上的一条明线,是完成教学任务、尤其是培养学生能力的载体和保证。第二,学法线——是指导学生学习方法的思路体现,是一条或明或暗的线。第三,能力线——是针对各知识点所承载的能力要求和情感价值,以及教学要求提出一连串相互衔接的问题体系,是一条暗线;但在设计者心中应是一条非常明晰的线,它是学案设计的重心所在。

责任编辑 潘孟良