(三)方法可视化:图解静态与抽象

“如果学生在青少年时期还没有遇到一位明智的脑力劳动指导者,那么他就再也无法学会真正的思考了。”(苏霍姆林斯基)这位脑力劳动指导者不一定是教师,可能一本书,一种阅读方法,又或者是思维图解工具。《詹天佑》(人教新课标实验教材第十一册)在介绍詹天佑开凿居庸关隧道时,让孩子们根据他们对文字的理解,即时创作相关的图维导图,让静态的语言变得立体,孩子们的课堂往往变得趣味盎然。思维导图的出现,如同沙漠中所出现的一片绿洲,一股甘泉,助小、中学衔接时期的孩子一臂之力。

三、吹尽狂沙显现真金———践行于思维导图成败得失

“儿童认识发展是一个积极主动的建构过程”(皮亚杰),鼓励孩子自主绘制思维导图,顺应了儿童的认知心理,也为孩子的中学生活添砖加瓦。思维导图可以散落在孩子们阅读的方方面面。

(一)学前绘制,铺路搭桥

语文课程标准指出:“在教学中尤其要重视培养良好的语感和整体把握能力。”孩子们读一篇课文也好,读整本好书也好,整体感知能力的培养是不容忽视的,这关乎到孩子中学乃至成年后的发展。

1.绘制单元思维导图

托尔斯泰说“成功的教学所需要的不是强制,而是激发学生的兴趣。”心理学蝴蝶效应显示开学初,儿童处于情绪的兴奋状态,当语文教材的墨香还萦绕在学生的指间之际,我布置了一项特殊的作业:让学生将语文教材浏览完,第二天召开班级读书会,以思维导图的形式加以展示。同时明确要求:以单元为整体,每一单元绘制一个独立的思维导图;思维导图的中央为单元主题,可以结合主题内容配以恰当的图像;从中央图像发散开去的主干,是每篇课文的题目;再从课题发散开去写下你对课文的初步感知;思维导图做到图文并茂。第二天,在展示活动中,当一幅幅童趣十足的阅读成果被孩子们作为“炫耀”的资本时,过往被喻为硬骨头的预习整册书也演变为一件乐事了。当孩子们的阅读感知被赋予有趣、好玩与“刺激”时,归纳与综合能力的提升便在无形中见分晓了。

2.绘制单篇课文的思维导图

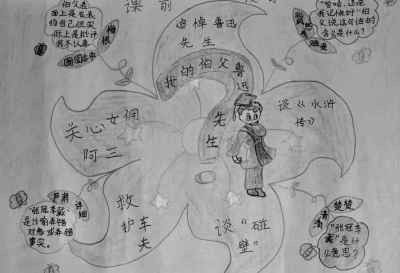

我们常说:教材无非是例子。怎样将这个例子发挥到淋漓尽致?课前预习是必经之路,可孩子们在“这条路”上“爱恨交加”,于是预习便成了画生字、写音节的“机械劳动”。引进思维导图,不但增加预习的趣味性,而且于无声中训练孩子中学阶段必须具备的归纳能力,可谓一脉相承。图2是学生在预习《我的伯父迅鲁迅先生》时绘制的图维导图。

从图中可以清晰地看到她把握了课文的主要内容、反映主题及课外的延伸。也可以看出她的不足之处,没有结合单元的训练重点。一图在手,既可窥探出孩子阅读的长处,也可有理有据地指出其不足,教师因材施教的宏愿就清晰可见了。

(二)学中绘制,突破瓶颈

《最后一头战象》是沈石溪所写的一篇动物小说,怎样指导学生理清文章的写作思路,是孩子阅读的一个难点。本人鼓励孩子在初读文章后,运用思维导图让在小组阅读中边画边读,有了图的直观再现,孩子们对重难点的把握就容易多了。在孩子了解了课文的主要内容后,我作了如下的尝试:

1.绘制思维导图:英雄的轨迹

(1)浏览全文,嘎羧经历的哪些事深深打动了你?用思维导图画出来。

(2)出示孩子的一幅图,让孩子介绍自已为什么要这样画。

(3)根据思维导图指导孩子理解课文。

(4)看图讲讲嘎羧的英雄轨迹。

2.绘制思维导图:催人泪下的画面

(1)思考最打动你的场景是什么?用思维导图画出来。

(2)小组阅读:在小组中出示绘制的图,用语言描述感动自己的地方。选取最让自己小组感动的画面,小组合作图、文、演三结合理解片段内容。

(3)小组自荐上讲台展示小组交流成果。

在阅读指导课中,思维导图的运用,既充分调动了孩子们的阅读积极性,又使重难点迎刃而解,实现了小、中学从自主合作到自主探究的脱变。

责任编辑 邱 丽