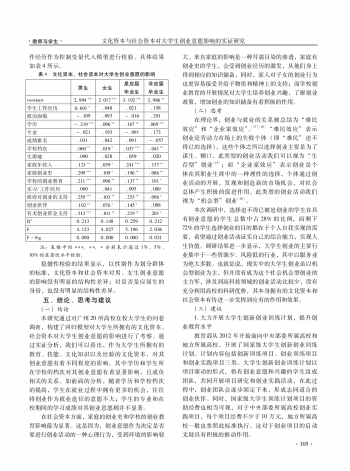

稳健性检验的结果显示,以性别作为划分群体的标准,文化资本和社会资本对男、女生创业意愿的影响没有明显的结构性差异;对是否是应届生的身份,也没有明显的结构性差异。

五、结论、思考与建议

(一)结论

本研究通过对广州20所高校在校大学生的问卷调查,构建了回归模型对大学生所拥有的文化资本、社会资本对大学生创业意愿的影响进行了考察。通过实证分析,我们可以看出,作为大学生所拥有的教育、技能、文化知识以及经验的文化资本,对其创业意愿有着不同程度的影响。其中学历和学生所在学校的档次对其创业意愿有着显著影响,且成负相关的关系。如前面的分析,随着学历和学校档次的提高,学生在就业过程中拥有更多的机会,往往将创业作为就业途径的意愿不大;学生的专业和在校期间的学习成绩对其创业意愿则并不显著。

在社会资本方面,家庭的创业史和学校的创业教育影响最为显著。这是因为,创业意愿作为决定是否要进行创业活动的一种心理行为,受到环境的影响较大。来自家庭的影响是一种耳濡目染的渗透,家庭有创业史的学生,会受到创业经历的激发,从他们身上得到相应的知识储备,同时,家人对子女的创业行为也更容易接受并给予物质和精神上的支持;而学校创业教育的开展情况对大学生培养创业兴趣,了解创业政策,增加创业的知识储备有着积极的作用。

(二)思考

在理论界,创业与就业的关系被总结为“难民效应”和“企业家效应”。[17][18]“难民效应”表示创业是劳动力市场上的失败个体(即“难民”迫不得已的选择),这些个体之所以选择创业主要是为了谋生、糊口,此类型的创业活动我们可以视为“生存型”创业[19];而“企业家效应”表示创业是个体在其职业生涯中的一种理性的选择,个体通过创业活动的开展,发现和创造新的市场机会,对社会总体产生积极的促进作用,此类型的创业活动我们视为“机会型”创业[20]。

本次调研中,选择迫不得已被迫创业的学生在具有创业意愿的学生总数中占28%的比例,而剩下72%的学生选择创业的目的都在于个人自我实现的需要,希望通过创业活动证实自己的综合能力,实现人生价值。调研结果进一步显示,大学生创业的主要行业集中于一些资源少、风险低的行业,其中以服务业为绝大多数。也就是说,现实中的大学生创业虽以机会型创业为主,但并没有成为这个社会机会型创业的主力军,涉及到高科技领域的创业活动比较少,没有充分利用高校的科研优势,其本身拥有的文化资本和社会资本有待进一步发挥到应有的作用和效果。

(三)建议

1.大力开展大学生创新创业训练计划,提升创业教育水平

教育部从2012年开始面向中央部委所属高校和地方所属高校,开展了国家级大学生创新创业训练计划。计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。大学生创新创业训练计划以项目驱动的形式,将有创业意愿和兴趣的学生组成团队,共同开展项目研究和创业实践活动,在此过程中,创业团队会逐步固定下来,形成志同道合的创业伙伴。同时,国家级大学生训练计划项目的资助经费也相当可观,对于中央部委所属高校创业实践项目,每个项目经费不少于10万元,地方所属高校一般也参照此标准执行,这对于创业项目的启动无疑具有积极的推动作用。