因变量为高校毕业生就业质量。借鉴陈成文等人的研究成果,将就业质量操作化为人职匹配度、劳动报酬、福利保障、晋升机会、工作挑战性、工作决策空间、利益表达机制、劳动条件、工作性质、工作满意度等10个指标。[4]通过评价对目前工作是否感兴趣、擅长、与理想职业一致、专业相关、性格特质相符等来测量人职匹配度。从当前月工资、相同职位工资水平比较、工资涨幅合理性与满意度、传统节假纪念日特别福利发放情况等来测量劳动报酬的合理性。福利保障主要体现在能否享受五险一金、免费职业技能培训、带薪年假、住房福利、工作餐/餐补、班车/交通补贴等。晋升机会包括单位晋升空间与机制、自身晋升条件、关注度、职业培训进修机会等。工作挑战性表现为工作时他人帮助需要情况、工作挑战性自评、是否愿意接受更有难度的工作等。工作决策空间主要体现在单位相关决定及时告知、建议采纳、决定及感受同事认可、个人工作日程灵活性、工作自主决策权、个人日常工作对单位工作进程的影响等。通过了解是否有利益表达渠道以及利益表达机制建设情况来测量就业单位的利益表达机制。从工作时间类型、工作安全性两个方面来测量劳动条件。通过调查是否有编制、是否签订书面劳动合同以及工作稳定性(单位变动、地域变动和职业变动次数、所在单位员工离职率等)来测量工作性质。从薪酬、工作量等不同子项来测量工作满意度。

·教师与学生·高校毕业生就业观影响就业质量的实证研究

2.分析工具

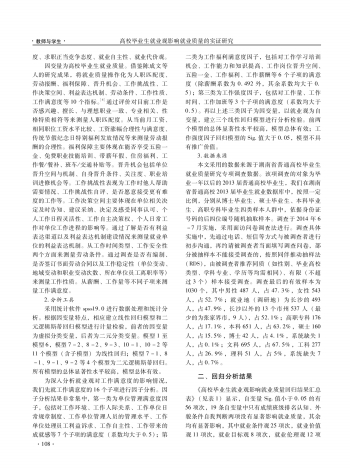

采用统计软件spss19.0进行数据处理和统计分析。根据因变量特点,相应建立线性回归模型和二元逻辑斯蒂回归模型进行计量检验,前者的因变量为虚拟分类变量,后者为二元分类变量。模型1至模型6,模型7-2、8-2、9-3、10-1、10-2等11个模型(含子模型)为线性回归;模型7-1、8-1、9-1、9-2等4个模型为二元逻辑斯蒂回归。所有模型的总体显著性水平较高,模型总体有效。

为深入分析就业观对工作满意度的影响情况,我们先就工作满意度的16个子项进行因子分析。因子分析结果非常集中,第一类为单位管理满意度因子,包括对工作环境、工作人际关系、工作单位日常规章制度、工作单位管理人员的管理水平、工作单位处理员工利益诉求、工作自主性、工作带来的成就感等7个子项的满意度(系数均大于0.5);第二类为工作福利满意度因子,包括对工作学习培训机会、工作能力和知识提高、工作岗位晋升空间、五险一金、工作福利、工作薪酬等6个子项的满意度(除薪酬系数为0.492外,其余系数均大于0.5);第三类为工作强度因子,包括对工作量、工作时间、工作加班等3个子项的满意度(系数均大于0.5)。再以上述三类因子为因变量,以就业观为自变量,建立三个线性回归模型进行分析检验。前两个模型的总体显著性水平较高,模型总体有效;工作强度因子回归模型的Sig.值大于0.05,模型不具有推广价值。

3.数据来源

本文采用的数据来源于湖南省普通高校毕业生就业质量研究专项调查数据。该项调查的对象为毕业一年以后的2013届普通高校毕业生,我们在湖南省普通高校2013届毕业生就业数据库中,按照一定比例,分别从博士毕业生、硕士毕业生、本科毕业生、高职专科毕业生四类样本人群中,依据身份证号码的后四位编号随机抽取样本。调查于2014年6-7月实施,采用面访问卷调查法进行。调查具体实施中,先通过电话、短信等方式与被调查者进行初步沟通,再约请被调查者当面填写调查问卷,部分被抽样本不能接受调查的,按照同伴推动抽样法(RDS),由被调查者推荐同质(如性别、毕业高校类型、学科专业、学历等均需相同)、有限(不超过3个)样本接受调查。调查最后的有效样本为1030个,其中男性487人,占47.3%,女性543人,占52.7%;就业地(调研地)为长沙的493人,占47.9%,长沙以外的13个市州537人(最少的为张家界市,9人),占52.1%;高职专科176人,占17.1%,本科651人,占63.2%,硕士160人,占15.5%,博士42人,占4.1%,系统缺失1人,占0.1%;文科695人,占67.5%,工科277人,占26.9%,理科51人,占5%,系统缺失7人,占0.7%。

二、回归分析结果

《高校毕业生就业观影响就业质量回归结果汇总表》(见表1)显示,自变量Sig.值小于0.05的有56项次,19条自变量中只有成绩班级排名认知、外貌条件自我判断两项没有显著影响就业质量,其余均有显著影响,其中就业条件观25项次,就业价值观11项次,就业目标观8项次,就业伦理观12项