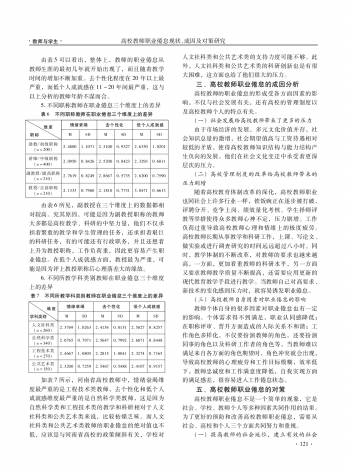

5.不同职称教师在职业倦怠三个维度上的差异

由表6所见,副教授在三个维度上的数据都相对较高。究其原因,可能是因为副教授职称的教师大多都是高校教学、科研的中坚力量,他们不仅承担着繁重的教学和学生管理的任务,还承担着艰巨的科研任务,有的可能还有行政职务,并且还想着上升为教授职称,工作负荷重,因此更容易产生职业倦怠。在低个人成就感方面,教授最为严重,可能是因为评上教授职称后心理落差大的缘故。

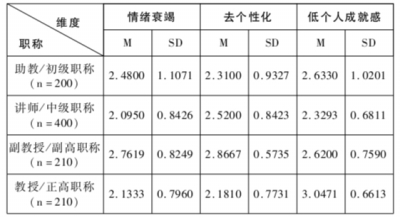

6.不同所教学科类别教师在职业倦怠三个维度上的差异

如表7所示,河南省高校教师中,情绪衰竭维度最严重的是工程技术类教师,去个性化和低个人成就感维度最严重的是自然科学类教师,这是因为自然科学类和工程技术类的教学和科研相对于人文社科类和公共艺术类来说,比较枯燥乏味。而人文社科类和公共艺术类教师的职业倦怠的绝对值也不低,应该是与河南省高校的政策倾斜有关,学校对人文社科类和公共艺术类的支持力度可能不够。此外,人文社科类和公共艺术类的科研创新也是有很大困难,这方面也给了他们很大的压力。

三、高校教师职业倦怠的成因分析

高校教师的职业倦怠的形成受各方面因素的影响,不仅与社会发展有关,还有高校的管理制度以及高校教师个人的特点有关。

(一)社会发展给高校教师带来了更多的压力

由于市场经济的发展,多元文化价值并存,社会知识总量的激增,社会期望值高与工资待遇相对较低的矛盾,使得高校教师知识结构与能力结构产生负向的发展,他们在社会文化变迁中承受着更深层次的压力。

(二)高校管理制度的改革给高校教师带来的压力剧增

随着高校教育体制改革的深化,高校教师职业也同社会上许多行业一样,铁饭碗正在逐步被打破,评聘分开、竞争上岗、绩效量化考核、学生择师评教等举措使得众多教师心神不定,压力剧增。工作负荷过重导致高校教师心理和情绪上的极度疲劳。高校教师长期从事教学和科研工作,上课、写论文、做实验或进行调查研究的时间远远超过八小时。同时,教学体制的不断改革,对教师的要求也越来越高,一方面,更加看重教师的科研水平,另一方面又要求教师教学质量不断提高,还需要应用更新的现代教育教学手段进行教学。当教师自己对高要求、新技术的变化感到压力时,就容易诱发职业倦怠。

(三)高校教师自身因素对职业倦怠的影响

教师个体自身的很多因素对职业倦怠也有一定的影响。个体需求得不到满足,职业认同感降低;在职称评审、晋升方面造成的人际关系不和谐;工作角色多样化,不仅要扮演教师的角色,还要扮演同事的角色以及科研工作者的角色等,当教师难以满足来自各方面的角色期望时,角色冲突就会出现,导致高校教师的心理疲劳和工作目标模糊,效率低下,教师忠诚度和工作满意度降低,自我实现方面的满足感差,很容易进入工作倦怠状态。

五、高校教师职业倦怠的对策

高校教师职业倦怠不是一个简单的现象,它是社会、学校、教师个人等多种因素共同作用的结果。为了更好的预防和改善高校教师职业倦怠,需要从社会、高校和个人三个方面共同努力和重视。

(一)提高教师的社会地位,建立有效的社会