收稿日期:2015-01-15

作者简介:温柳春,广东水利电力职业技术学院应用外语系讲师,硕士。(广州/510635)

*本文系2013年广东省高层次人才项目(粤财教【2013】246号)的部分研究成果。摘要:对中国高等院校的英语学习者而言,母语迁移的影响尤为明显。本文通过对特定词组序列的不同意义构成的研究,探讨其对嵌入于词串的语法结构的不同影响。研究发现,词串的整体记忆可有效促进嵌入结构的习得,尤其是在程序性知识方面,而明确的指示对知识意识只能施加有限的影响。对此结果的一种解释是词组序列被作为一个未经分析的整体(语块)记忆。研究认为正式的短语分组标准应被引入语言教学计划。

关键词:高等院校;二语语块;词串;语法结构;正式标准;语言教学

近年来,高等院校二语习得领域的研究者对语块的研究兴趣显著增加。在不同语言学家的研究中,语块的表述并不完全一致,较为通常的有词汇短语、公式化表达、预制语言和语块等。上世纪50年代,美国心理学家Miller提出了组块的概念,70年代Becker提出了预制语块的概念。[1]语块的术语定义问题迄今为止仍未得到有效解决,最为广泛使用的定义标准为Myles (1998)所提出。

这些定义标准看起来似乎很全面,但一些研究者(Peters,1983)发现,应用此标准并不一定能将某些特定的话语片段认作为语块。随之而来的问题在于,什么样的话语组合是语块,如果不是,那又是为什么?这使得我们陷入“蛋生鸡还是鸡生蛋”的难题:定义和识别到底谁先谁后?似乎没有任何标准能识别存在于人头脑中的公式化语言(语块)。定义标准的复杂性也正反映了将一种类型的多字单元(语块)与另一类型的多字单元(非语块)区分开来的困难性。一些研究人员试图从学习者的角度来描绘这一定义,这也是本文所采用的研究视角。

一、研究问题

本文所欲解决的研究问题:对某一表达(潜在的语块)刻意强记与对嵌入于该表达中的目标规则进行明确指示,这两种习得方式是否在知识积累和掌控该知识应用这两个过程中起到了不同的作用?

二、研究方法

(一)研究对象

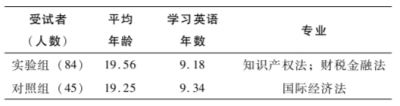

本研究选择的研究对象均为国内某普通本科院校的大一学生,分别来自不同专业的三个自然班,所学专业均与法律相关,其中两个班被随机指定为实验组,剩下的一个班为实验对照组。根据他们的新生入校英语分级考试成绩排位,这些受试者均被归入相对英语水平较低的一级班(少数英语成绩相对较好的学生进入二级班)。他们均接受同一标准下的英语教育至少6年时间,参加同一高校入学考试,入学英语成绩均在要求标准之上。相似的教育背景和英语水平使得两个受试组之间的差异完全可控。更多的受试者背景信息见表1。

(二)实验设计

本研究采用了前测和后测设计(见表2)。对照组的受试者在常规课堂教学时间内接受了研究者就目标语法项(“despite the fact(that)”)给予的直接指导,而实验组的受试者则被要求在课外时间记忆该语法项。从表2中可以看到,前测为所有受试者