2.基于类型布局结构的分析。从全省层面来看,1978年以来,广东省第一产业比重逐步下降、第二产业比重基本稳定,呈现出徘徊、下降、上升交相替代且在一个狭窄区间波动的状态;第三产业比重基本呈逐年上升的趋势,2013年首次超越第二产业,三次产业按照“三、二、一”方向发展。根据发展趋势,预计2015—2030年间广东省第一、第二产业比重仍将逐步降低,第三产业比重将进一步提升。

在区域产业结构上,珠三角第三产业发达,比重超过50%,其中深圳市达到56.54%;粤东、西、北地区第一产业和第二产业所占比重相对较大。根据相关规划,到2020年珠三角服务业增加值比重达到60%,先进制造业增加值占工业增加值的比重超过50%,高技术制造业增加值占工业增加值的比重达30%,劳动密集型产业比重显著下降;粤东、西、北地区将积极承接珠三角产业转移,形成一批布局合理、产业特色鲜明、集聚效应明显的产业转移集群。由此可见,未来珠三角第三产业的比重将不断提升,粤东、西、北地区第二产业将不断显示优势地位。值得一提的是,广东省海洋经济将在2015年达到1.5万亿元,占全省GDP总量1/4,基本建成海洋经济强省;到2020年,全省实现建设海洋经济强省的战略目标。

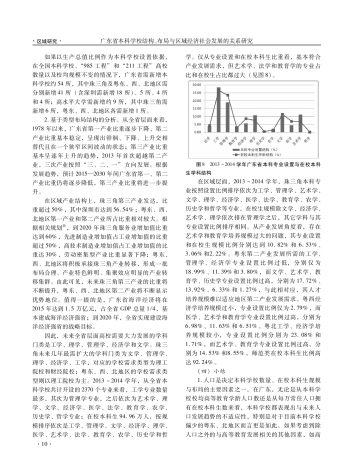

因此,未来全省层面高校需要大力发展的学科门类是工学、理学、管理学、经济学和文学。珠三角未来几年最需扩大的学科门类为文学、管理学、理学、经济学、工学,对应的学校需求类型为理工院校和财经院校;粤东、西、北地区的学校需求类型则以理工院校为主。2013~2014学年,从全省本科学校共计开设的2370个专业来看,工学专业数量最多,其次为管理学专业,之后依次为艺术学、理学、文学、经济学、医学、法学、教育学、农学、历史学、哲学专业;在校本科生94.96万人,按规模排序依次是工学、管理学、文学、经济学、理学、医学、艺术学、法学、教育学、农学、历史学和哲学。仅从专业设置和在校本科生比重看,基本符合产业发展需求,但艺术学、法学和教育学的专业占比和在校生占比都过大(见图8)。

在区域层面,2013~2014学年,珠三角本科专业按照设置比例排序依次为工学、管理学、艺术学、文学、理学、经济学、医学、法学、教育学、农学、历史学和哲学等专业,在校生规模除文学、经济学、艺术学、理学依次排在管理学之后,其它学科与其专业设置比例排序相同。从产业发展角度看,存在艺术学和教育学培养规模过大的问题,其专业设置和在校生规模比例分别达到10.82%和6.53%、3.06%和2.22%。粤东第二产业发展所需的工学、管理学、经济学专业设置比例过低,分别仅为18.99%、11.39%和3.80%,而文学、艺术学、教育学、历史学专业设置比例过高,分别为17.72%、13.92%、6.33%和1.27%,与此相对应,其人才培养规模难以适应地区第二产业发展需求。粤西经济学培养规模过小,专业设置比例仅为2.79%,而医学、艺术学和教育学专业设置比例过高,分别为6.98%、11.63%和6.51%。粤北工学、经济学培养规模较小,专业设置比例分别为23.08%和1.71%,而艺术学、教育学专业设置比例过高,分别为14.53%和8.55%,师范类在校本科生比例高达92.24%。

(四)小结

1.人口是决定本科学校数量、在校本科生规模与布局的主要因素之一。在广东,无论是从本科学校校均高等教育学龄人口数还是从每万常住人口拥有在校本科生数来看,本科学校都表现出与未来人口发展趋势的不适应性,特别是对于目前本科学校偏少的粤东、北地区而言更是如此。如果考虑到除人口之外的与高等教育发展相关的其他因素,如高