(1)风险识别。既要找出固有风险的构成要素,还须确定动态风险过程的输入及输出因素。输入因素包括科研项目的学术产品目标,高层次引进人才承担的岗位任务结构、人力成本投入等;输出因素包括风险暴露出来的特征及来源、已产生的风险事件等。高层次人才因其对科研业务的熟练及在项目中承担的重要责任,并因对科研项目中风险与机会的把握力与理解力,而成为是风险识别的参与者及实施对象。

(2)风险分析。依靠技术手段评估引进风险,归类出大学需要应对的风险事件及伴随的可能机会。其主要通过定性与定量两类分析方法进行。

(3)风险应对——涵盖消除、降低、转移及保留等多种应对方式。[11]具体而言,“消除”指的是堵住风险来源或切断暴露路径。如希望产出高质量学术成果的大学,不会接受以量取胜为科研成果取向的人才;或者高层次人才主动重新调整自己的科研任务目标,在追求量的同时,更有生产出精品成果的强烈意识与突出能力,那么便可重新赢得大学信赖。“降低”指的是削弱风险概率或影响。如科研经费列支采用更谨慎的财务审计制度,来降低经费使用违规风险;或加大对成果的审查力度与严格遵循专家评审程序,减轻学术造假的潜在可能。“转移”包括将科研项目的风险从一个参与者转移到另一个人身上。如为缓解团队任务超期的压力,可更为科学地调整内部成员分工。“保留”则指的是对于大学组织而言,可得到有效控制、且估算风险收益能大于投入成本、并可提升大学绩效的风险敞口是可以保留存在的,如有些具有重要价值的科研工作本身因具有艰辛性及未知性,允许探索周期适当延长及宽容对待某些实验环节的失败是非常有必要的。

高层次人才的聘用及使用周期,与项目的进展周期并不完全一致,如存在聘期内须完成多个项目,或项目叠加的周期大于聘期,或者因人才流失而将项目带去别处的情况。但基于二者关联的客观性与密切性——科研项目的牵引对于学科发展的重要作用不言而喻,而高层次人才作为项目实施的关键主体,因而项目中的人力风险管理模型在大学环境具有很强的适切性。对科研项目风险的分析与管控,使得大学可较为准确地掌握关于高层次人才的关键风险脉络。这一模型的三大实施步骤规划得非常清晰,分类别的风险应对措施指向明确,具有较强的引导性与实用性。另一方面,依据项目类型、层级与性质的不同,风险不是固定不变的,大学需要识别这种客观存在的浮动风险。加之,由于项目经费的实际使用可能并不能严格按照政策或规定的额度以及时间进度来予以开支,存在操作风险。因此,大学须对科研项目进行预先决策及风险评估,以应对经费受到严格约束的情况,并谋求一定风险下的科研项目产出最大化或一定科研项目产出下的风险最小值。

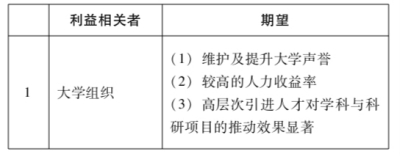

三、基于价值——利益相关者期望模型

利益相关者期望模型主要指的是将期望视为大学组织风险管理的行动起点及最终归宿。本文将大学的利益相关者主要设定为大学组织、高层次人才、原有团队成员、政府及社会(学生也是利益相关者,在本文暂不作考虑)。利益相关者的期望不一(见表1),一方面,各方之间的期望可能会存在着矛盾,或诉求是相互背离的;另一方面,被寄予期望的那方,做出的承诺程度与现实担当也可能会存在偏差。大学既须构建包容友好型的组织文化,调和冲突与缓解矛盾,并降低人才损耗的风险;各方也须对彼此的期望目标进行相互了解,以增强组织绩效。值得注意的是,政府及社会的期待,在无形中增加了大学自律及对声誉的坚守,并在一定程度上转化为对高层次引进人才的期望。