(一)低门槛的大进军

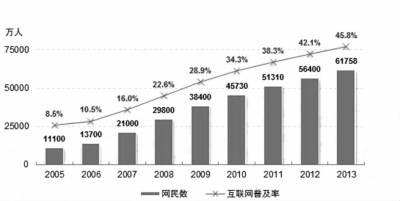

相对于传统媒介(广播、电视、报纸)的“高标准”、“严要求”、“专业化”特征而言,“自媒体”时代则呈现出一种完全不同的另一番景象,即表现为“低门槛”、“零要求”、“平民化”的特征。 据中国互联网络信息中心第33次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,“截至2013年12月,中国网民规模达6.18亿,互联网普及率为45.8%”,详见表1。[2]

表1中国网民规模和互联网普及率

中国网民数量的持续增加正预示着一个“大自媒体”时代的到来,喻国明教授把这一景象形象地比喻成“全民DIY”(Do It Yourself)。和传统媒体相比,“自媒体”具有更多的“诱人”之处,它把传统媒体的受众变成了“信息发布者”,这种从“被动接受”到“主动发布”的范式转变,极大地调动了民众的热情。“低门槛”、“零要求”、“平民化”使“自媒体”迅速演变成一场众多网民参与的“大进军”,而当代大学生则成为这一趋势的“主力军”。当代大学生因其独特的群体地位、空间环境使其在“自媒体”时代扮演着重要的角色,他们无疑更容易接触和进入“自媒体”平台,并毫无疑问的成为 “自媒体”发展的“推波助流”者。这种“低门槛”的大进军,成为了自媒体时代一道独特的风景线,并对大学生思维方式产生了重要影响,更重要的是这种冲击波及到了他们的人生观、价值观,对传统的高校“文化育人”范式产生了重大影响,并最终推动其转型。

(二)逃避监管的网络道德

·教育管理·“自媒体”时代下高校“文化育人”的范式危机及其重建媒介“把关人”的职能在“自媒体”时代已经被消解得支离破碎,并随之带来了一系列的道德问题。传统媒体的“把关人”制度相对来说比较严格,它就像一个“道德的漏斗”,经过“把关人”的处理,违反社会道德的“垃圾信息”基本会被排除。然而,“自媒体”的开放性以及相对的“个体化”特征,使网络监管很难发挥效力。于是,没有经过“漏斗”过滤的大量冗杂的其中不乏包括违反社会公德的一些负面信息也“鱼龙混杂”地出现在各种“自媒体”的平台上。“逃避监管”变成了“自媒体”时代的一种“流行病”,受其侵染,当代青年尤其是大学生的价值观发生了严重扭曲,同时,给大学“文化育人”机制带来新的危机。弗洛伊德认为“文明是压抑的结果”,不受压制地追求快乐的“本我”将会践踏社会文明。“自媒体”时代的开放性及其监管性的缺失为“本我”的放荡不羁孕育了土壤,同时也培植了“道德沦丧”的沃土。于是,被压抑的民众的热情披着“民主”的外衣变成了“匿名发泄”、“集体窥视”的“道德沦丧”。2003年“木子美”在微博上发布《遗情书》,公然挑战社会道德底线,引起轩然大波;“芙蓉姐姐”因上传照片到水木清华论坛而家喻户晓;“凤姐”因其在微博上发布夸张的“征婚广告”而一炮走红;另外,近年来通过“自媒体”平台爆料出来的“兰董姐姐开骂事件”、“伪娘事件”、“郭美美事件”等等像一场场冲击波,一次次把“网络道德”的话题推到了风口浪尖,引起了社会和专家学者的高度关注。人们在享受“自媒体”时代带来的饕餮盛宴时,“网络道德”被当作佐料一起被蚕食了。因此,人们不禁要问,缺失监管的自媒体时代能走多远?又将带我们去向何处?

(三)草根话语的流行

“草根话语”的流行从另一个侧面表征了“自媒体”时代的“开放性”特征。民众再也不是传统媒介时代的“哑巴”,而变成了一个自我支配的“扬声器”。在“自媒体”时代,“权威话语”的逐渐消解以及“草根话语”的日趋盛行发生了华丽的大变身,“草根话语”日渐取代了“权威话语”的位置,成为“自媒体”时代一种主流的言说方式。但是,“草根≠业余,‘草根’两个字所代表的只是言论来源的非权威性、话语权的民间性,是整个大众参与社会事务意识主动性的提高,这是草根文化一个重要的特征”[3]。“草根话语”的流行,不仅意味着言说方式的转变,从更深层的意义上,它将对