7.学术群体G

学术群体G有5位学者。从他们的代表作来看,这一群体的研究方向则比较宽阔,包括了高等职业教育、现代远程教育、教师教育、独立学院发展、高水平大学建设、专业学位教育、教学工作、高教管理体制改革、高等教育资源配置、大学生就业等多个方面。从他们代表作的共被引频次来看,吴启迪与周济的共被引频次最高,余下依次为谢维和与康宁、康宁与周济、张尧学与周济、张尧学与吴启迪、谢维和与周济、张尧学和康宁,而谢维和与吴启迪、张尧学的共被引频次都比较低,这一顺序也反映了他们之间研究成果相关性的高低。从他们各位共被引频次的总和来看,周济最高,余下依次为康宁、吴启迪、谢维和、张尧学。这也是他们在这一学术群体中学术影响力的反映。

8.学术群体H

学术群体H有6人。从他们的代表作中也可以看出,这一学术群体的研究领域也很宽泛。其中,赵沁平、王战军主要研究研究型大学建设、学位与研究生教育;马陆亭和陈厚丰主要研究高等学校分类;沈红和闵维方教授主要研究高等教育成本分担、大学生资助。此外,沈红的研究型大学建设研究也很有影响。因此,沈红在研究方向上与王战军也有交集。这种研究方向上的特点也反映在他们代表作的共被引情况中。如沈红和闵维方的共被引频次最高(58次),其次是马陆亭和陈厚丰(51次),再次是王战军和沈红(50次),第四是赵沁平和王战军(37次)。其余的学者研究成果之间共被引频次都不高,这反映出他们之间研究成果的相关性不高。从这一群体各个学者的共被引频次总和来看,沈红最高,余下依次为王战军、马陆亭、闵维方、赵沁平和陈厚丰,这也说明了以上各位学者在这一群体里学术影响力的大小顺序。

(四)战略坐标图分析

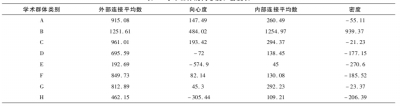

战略坐标图(Strategic Diagram)是Law等人于1988年提出的,是在聚类分析的基础上,用可视化的形式来描述研究领域或主题内部联系情况和领域间相互影响情况。[5]它将一个二维空间划分为四个象限,第一象限表示核心且成熟,第二象限表示边缘但成熟,第三象限表示既边缘又不成熟,第四象限是核心但不成熟。在战略坐标图中,X轴为向心度,表示群体间相互影响的强度;Y轴为密度,表示某一群体内部的联系强度。“向心度一般是用某一群体与其他群体的外部链接来表示,密度以群体内部各学者之间的平均共被引频次来表示。”[6]本文根据聚类分析结果和作者共被引矩阵,计算了每一类学术群体的向心度和密度(如表5所示),并依据向心度和密度绘制出战略坐标图,如图2所示。

由图2可知,学术群体B在第一象限,说明潘懋元、王伟廉、邬大光等学者组成的学术群体,不仅内部之间学术联系非常紧密,而且跟其他群体学者的联系也非常密切,这一群体在8个学术群体中居于中心、核心位置。学术群体A、学术群体C、学术群体F和学术群体G处于第四象限,且位置相对集中,说明这几个学术群体之间的学术联系较为密切,这几个学术群体也同样居于比较核心的位置,但学术群体内部的联系、沟通以及互动显得略差一些。学术群体D、学术群体E和学术群体H处于第三象限,说明他们在内、外部的学术联系方面都相对差一些,处于较边缘的位置。