魏中林总结了广东高教大众化的五个特点。一是发展速度快。高教毛入学率从10%到20%,广东仅用了5年,不仅快于韩国、泰国(6年),德国(9年),更快于日本、古巴(10年),美国、菲律宾(20年)。[1]二是发展规模大。普通高校138所,居全国第2位;普通本专科招生数居全国第1位,普通本专科在校生居全国第3位(2012年)。三是办学体制多元化。广东最早形成了中央、省、市三级办学体制。中央部属高校4所;省政府办学59所;全省21各地级以上市政府即中心城市办学25所;民办高校50所(本专科在校生占53万人,占全省31%);有4所国家“211工程”高校(其中“985工程”2所)。多形式的国际合作、粤港澳合作办学逐步发展起来。四是与区域经济发展逐步融合。高校积极主动介入地方经济发展,在珠三角建立了5个大学园区(城),即广州大学城、深圳大学城、珠海大学园区、佛山大学园区和东莞大学园区,逐步与当地产业融合。在珠三角9个地级以上市分别建立了职业教育基地,逐步实现与当地产业对接。五是办学水平逐步提高。加强高校重点学科、重点平台、重大科研项目组织建设和重点人才培养工作,成效逐步显现。广东高校一级学科博士点(139个)、国家重点实验室(10个)、国家工程研究中心(10个)、教育部人文社科重点研究基地(10个),数量排位分别居全国第6、7、5、4位。有35个学科领域进入ESI国际排名前1%。

魏中林提出,应把教师队伍建设作为提高教育质量和办学水平的战略重点。一是确立教师在教育改革发展中的基础性地位。建立健全学术委员会,完善教职工代表大会制度,让广大教师参与学校的顶层设计、制度建设、改革决策;帮助教师提高民主参与能力和专业能力,建立入职阶段、胜任阶段、成熟阶段的发展标准,并提供相应的入职教育和在职培训的机会,以便教师做好职业生涯规划设计。二是优化教师发展制度环境。建立教授治学的制度和规范,发挥教授在教育教学过程中的主导作用,在学术领域内对学术问题进行钻研的作用,参与决策并在教学、人才培养和学术研究等学术事务方面行使学术权力;提升教授的治学能力,完善教授聘任和考核评价制度。三是促进教师专业发展。高校教师专业标准应该在中小学教师专业发展三个维度“专业理念与师德、专业知识、专业能力”基础上,再增加至少三个维度,即“人文品质、研究水平、组织领导”;推动各高校培养一批教学和学术水平高、管理决策能力强、具有独立的学术人格、富有合作包容精神的教师队伍。四是引进高层次人才。实施高层次人才引进工程,重点引进一批具有国际视野和国际竞争力的学科带头人和学术骨干;实施教师境外研修计划或学术交流计划。探索在发达国家和地区的高水平大学设立教师境外培训基地。鼓励和支持高校主动承担国际人才培养和科技合作项目。[2]

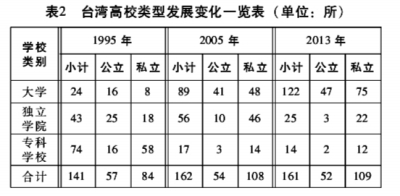

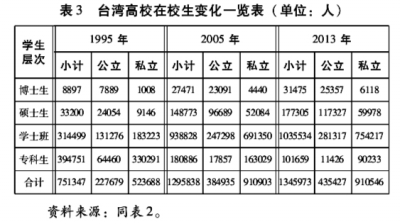

陈德华认为,进入21世纪的知识与创新经济时代,优质教育所提供的人力资源将成为未来国家或地区竞争优势的关键。他通过回顾台湾过去近20年高等教育发展的历程加以阐述,台湾从1995年到2013年,高校从57所增加到161所;在校生从75.13万人发展到134.60万人;净在学率(18-21岁)从27.79%提高到69.90%,2005年为53.20%。发展具体数据见表2、表3。

资料来源:陈德华.当前台湾高等教育发展的重要课题,《第九届海峡两岸(粤台)高等教育论坛论文集》,2014年4月。

经历了高速增长之后,陈德华认为,必须进行